导言

《祂爱了我们》(Dilexit nos,简称DN)[1]是教宗方济各最近向我们发布的新通谕,该通谕至少在他的牧职训导范围内是独一无二的,它以灵修言辞论述了深刻的灵性问题:人们只能通过圣神来审断这些问题,那些不习惯于这种体验的人,也就是那些对超验持封闭态度的人,会毫无疑问地对这方面的描述感到不知所云[2]。这部通谕不仅是一个神学反思,更是一个对“从世世代代以来所隐藏的奥秘”(哥 1:26)的默想。因此,以雷同于文本中的措辞,即期望寻回这个无情世界的心灵来概括这部通谕,似乎显得极其牵强,就像即使通谕在个别表述中谈到了对妇女的暴力或是算法问题,也不能断言该通谕旨在这些主题。诚如人们所言,人的感知基于其感知方式(quidquid recipitur, ad modum recipientis recipitur)。

另一方面,值得注意的是,教宗本人宣称,“这份文件所表达的内容使我们认识到,社会通谕《愿祢受赞颂》(Laudato si’)及《众位弟兄》(Fratelli tutti)中所阐述的内容与我们和耶稣基督之爱的相遇并非漠不相关,因此,我们通过汲取这份爱而得以缔造手足关系,承认每个人的尊严,一起关爱我们的共同家园”(DN 217)。

因此,这部通谕似乎正是教宗迄今为止向教会和世界所提出的、包括那些更为“广泛”的所有其他省思的核心所在:从这一意义而言,将该通谕视为对其语境进行确切解释的诠释准则似乎并无不妥。当然,对许多人来说,这种风格的语言及视角可谓不同寻常且令人费解:各报刊及社交媒体都普遍性地难以通过为众人所惯用的语言,但却与这种内心体验并不相容的用语来转述它们。因此,为了正确领悟这部通谕,我们需要一种有助于理解《圣经》及圣人言行之深刻的内心净化及灵性再生:该通谕是我们解锁它们的心门之钥。事实上,正如我们将要看到的那样,这份通谕向我们开启了基督徒生活中祈祷和超越的维度。借用《圣经》中的一句话,即:“有耳朵的,应听圣神向各教会说的话”(默 2:11)。那么,哪些人有聆听这些话的“耳朵”呢?

沙漠中呼喊者的声音

毫无疑问,在第三个千年之初,发布这部“关于耶稣基督圣心的人性之爱与神性之爱”[3]的通谕是出人意料的,而且从福传的角度看来也可能是超出人们意料的,以至会引起教会内外许多人为之哗然。虽然历任教宗都会在他们的牧职训导中谈论耶稣基督,但自从1965年2月6日圣保禄六世发布《基督不可测量的富裕》(Investigabiles divitias Christi)宗座牧函以来,还从未出现过另一部关于耶稣基督圣心、通过这一特定视角而省思天主在耶稣基督身上揭示的整个奥迹的专门文件。

不容置疑的是,后来的教宗们也曾谈到过这个主题–特别是圣若望·保禄二世在他的一系列周三要理讲授中、本笃十六世及觅其芳踪的教宗方济各–但在近期,这从未出现于作为教宗重要训导文件的通谕中。从这个意义上说,我们面对的是一部就其全面性及权威性而言出人意料的训导。正如我们已经在本刊中所指出的[4],在梵二大公会议所产生的伟大的教会反思之后,伴随着我们近代生活的不确定性和动荡,人们的印象是,对耶稣圣心的敬礼事实上不再拥有20世纪50年代之前一贯享有的核心地位。此外,教宗方济各的一段话也很重要:“我因此而请求大家不要嘲笑天主圣洁的信徒们所表达的信仰热忱,与我们这些自称拥有更多反思、修养和成熟信仰的人所能采取的冷漠、疏远、蓄意和微不足道的爱的行动[相比],”(DN 160)。这可谓心有灵犀一点通(Intelligenti pauca)。

该教宗文件指出,探讨这一主题并非“单纯的宗教浪漫主义”(DN 46),不是去重新激起一种以往的敏感性,而是意味着真正领受那个融合整个信仰存在并同时统一耶稣基督的整个位格的中心:因此,“圣心是福音的归结”(DN 83)。在十七世纪,这种敬礼恰恰是在以杨森主义为标志的背景下,籍着圣女玛加利大(Margherita Maria Alacoque)及圣葛乐德‧ 高隆汴(san Claudio de La Colombière)的作品而得到极大的推动,因此,即使在今天,面对现代的杨森主义,即非实体的灵性,这种敬礼仍是一种真正的补救措施。

教宗方济各明确提到:“那些忽略与充满爱的上主建立个人关系的各种形式的宗教性是‘无实质内容的灵修’的新表现”(DN 87)。在这个世界上,在“一个日益被自恋及自我中心观念所支配的社会”(DN 17)中,在一个“团体和牧人只专注于外在活动、与福音无缘的结构改革、纠缠不休的组织、尘世计划、世俗化的反思”(DN 88)所组成的教会中,这种有缺陷的宗教体验也会显露出来。正因如此,教宗继续道:“当前的这些弊病[…]促使我向整个教会提议重新深化耶稣圣心所代表的爱。我们可以在耶稣圣心中发现整部福音书,融汇于其中的有我们所信仰的真理,我们在信仰中敬拜和追求的东西,我们最需要的东西”(同上)。

这些话措辞强烈,对发言者和作为听众的我们来说都非常具有挑战性,的确是多年来我们可能连在传统讲道中都不惯用的话。也许我们可以引述教宗本人,以及他在这部情真意切的通谕中所谈的对中世纪默观耶稣圣心的圣女们的看法:“我们是否可将此视为我们这个时代的宣言,呼吁人们认识到这个世界已经变得多么‘陈旧’,需要感知基督之爱的崭新信息?”(DN 110)[5]

“血肉是救恩的枢纽”(Caro cardo salutis)

也许令心怀善意的人(包括宗教人士)越来越感到困惑或震惊的是,“心灵的形象向我们诉说着人的肉身、大地,因此也向我们诉说着天主”(DN 58;加重号为本文所添加)。天主并不在一个理念中显现自己,祂并不像许多知识分子所期冀的,似乎是在神学院里或是在客厅里所讨论的那样在一个抽象真理的复合体中显现自己,而是藉着一个人的肉身显现自己,这个人本身显现了天主的无限性:耶稣说,“谁看见了我,就是看见了父”(若 14:9)。从这一意义而言,我们当然可以将教宗通谕的第一章不仅仅视为一个反思,而是一种更深刻的沉思,他在其中邀请我们默观耶稣的举动,祂的行动、祂的身体接触、祂的目光、祂的人性,这些都是福音书中所描述的祂与不同人物的相遇,我们被邀请在此中进行自我认知。此外,不仅是祂的举动,还有祂的话语:举动和话语实际上诉说着一个人的内心,因此也诉说着救世主本人的内心。它们展现了祂与人和天主之间的亲密情感和对现实的深刻理解:“一种为我们受苦、感动、哀悼、甚至流泪的炽热之爱”(DN 44)。

话语、举动和情感是耶稣圣心的主要表现形式和源泉,它们就像耶稣圣心的碎片:我们逐一默观,然后将它们拼凑在一起,构成耶稣圣心的奇妙马赛克于是浮现于我们面前。我们从不会停止默观这个从局部到整体,又从整体到局部的连续过程。因此,玛利亚用心体察,将她所看到的和所默观的整合起来,在她自己身上表现出来,并将其保留下来,以便记忆(参见DN 19)。当她再也不能说什么或做什么时,也就是在十字架的静止不动中,耶稣圣心将变得更具说服力:“所有这一切,从表面乍看起来,似乎只是宗教浪漫主义。然而,这却是最严肃、最具决定性的。它在被钉在十字架上的基督身上得到了最高的体现。这是最有说服力的爱的话语。它不是空洞的外壳,不是纯粹的情感,不是灵性逃避。这就是爱”(DN 46)。

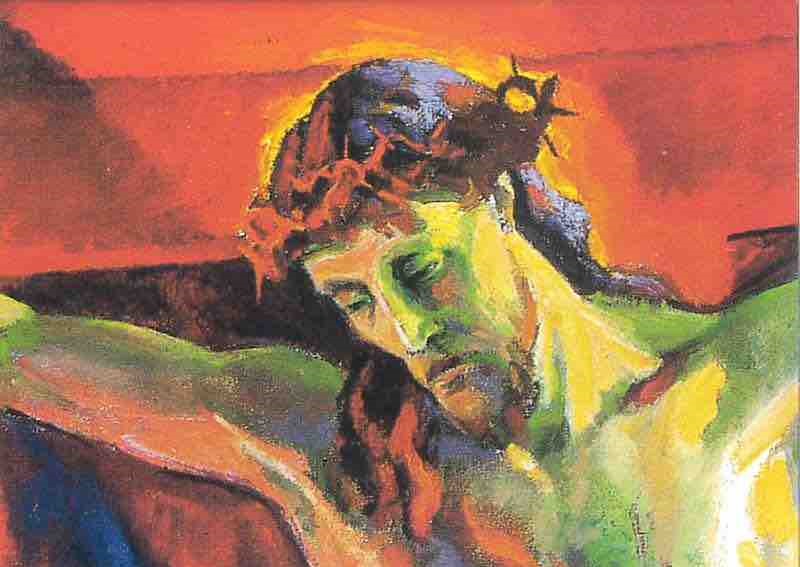

耶稣圣心像

为此,教宗呼吁“这颗心成为耶稣基督圣像的一部分”(DN 54)。心脏事实上也位于身体的中心,它本身就是耶稣基督身体上一切言行的归结。祂的音容笑貌、举手投足无不发乎于心。事实上,“心脏的优点在于它并不是一个独立的器官,而是一个内在的统一中心,同时也是人的全面体现,这是人体其他器官所不具备的。[…]心脏的图像必须将我们在其统一中心与耶稣基督的整体联系起来,同时,从这个统一中心,它必须引导我们默观基督的人性和神性的每一抹绚丽缤纷”(DN 55)。

心的象征意义不能像科学那样从纯粹描述的角度来理解。解剖学无法向我们揭示其中的奥秘:它是以诗歌、文学和宗教特有的象征和隐喻语言向我们展示的。事实上,它比描述性语言更加丰富,而不是更为贫乏,因为它向一系列相互交映的典故和图像开放,其丰富涵意延伸至极:这种态度以感受和体会真理为重,而不是想去主宰它们。因此,“在哲学家的思考止步之地,信德之心会去爱、去敬拜、去请求宽恕,并愿意在主让自己选择追随祂的地方服务。然后他就会明白,自己就是天主的‘你’,他可以成为’自我’,因为天主就是他的‘你’”(DN 25)。这是一所真正的“情感学校”,有着悠久的传统:从圣奥斯定到圣依纳爵的神操,一直延续至今。

从这个意义上说,耶稣圣心的形象汇集并融合了天主教圣人几个世纪以来所使用的其他形象,以保持我们生命的实体性,而我们的生命也需要这种实体性,以避免抽象化。教宗引用了德卡戴尔(Olegario González de Cardedal)的一段话:“十字架之路、对耶稣伤口的敬礼、宝血灵修、对耶稣圣心的敬礼、领受圣体[…]。所有这些都填补了神学的空白,滋养了想象与心田,滋养了对基督的爱与温情,滋养了希望与记忆,滋养了渴望与怀念。理性和逻辑则已分道扬镳”(DN 63)。

对基督和三位一体的敬礼

因此,我们明白,对耶稣圣心的敬礼将我们引向救恩的合一中心,即耶稣的人性和神性位格,这是我们都从祂那里所领受的圆满。道成肉身的神性与人性共存于圣子的一体之中。秉承撰写了论述耶稣圣心的伟大通谕《汲水》(Haurietis Aquas)的庇护十二世的训导,教宗方济各回顾道:“在信仰之光下[…],我们相信存在于基督位格中的人性与神性的结合,我们由此而能够在脑海中想象紧密联系在一起的耶稣肉身之心的敏锐之爱与祂的双重灵性之爱(人性之爱与神性之爱)”(DN 66)。我们在祂身上找到了“有限中的无限”(DN 67),教宗引用本笃十六世的表述继续说道。这引向对救世主真正的、完全的宗教敬拜,因为“教会一贯的明确训导是,我们对祂的位格的敬拜独一无二,不可分割地包含着祂的神性和人性。自古以来,教会就教导我们必须‘敬礼合一的基督,祂是天主之子,也是人,具有两个不可分割的本体’。这‘是同一个敬拜[…],因为道成了肉身’。基督决不是‘以两种本性而受敬拜,由此产生两种敬礼’,而是‘以一种敬礼敬拜道成肉身的天主圣言’”(DN 68)。

因此,对耶稣圣心的敬礼并不是一种选择,也不是一个“附加物”或是像人们为了表示美好事物而说的、最终可能并不一定存在的“”:相反,它是真正的救主敬礼所采取的适当形式,由圣经和圣事滋养,以这一极富表现力的象征为媒介,这无疑有其自身的历史,而且可以说,正如教宗方济各帮助我们所做的那样,它固然必须被“解密”。换言之,活着的基督为我们而献出祂被刺透的肋旁,祂的经历将我们引向福音的本质。从这里追溯以往,我们在福音书中看到了所默观的一切的长、阔、高、深。更重要的是,我们亲身体验它,在“面对面”中体验它,这是灵修生活之本。事实上,对耶稣圣心的敬礼是这种不凡体验的载体,不仅过去,现在依旧如此。事实上,“基督被刺透的圣心融汇着圣经中所有关于爱的表达,这些表达都写在了肉身之中”(DN 101)。“福音[…]不仅需要省思、铭记,而且需要活出来[…],基督死而复活的奥迹尤其如此。[…在这一信仰体验中]与受难的基督共融结合,同时也与复活的基督一起共享力量、慰藉和友爱”(DN 156)。

不仅如此,基督的全部使命就是启示天父,引领我们归向天父。“祂要将我们引向天父。这就是教会的宣讲之所以从一开始就没有让我们止步于耶稣基督,而是引领我们走向天父。作为最初始的圆满,最终须得光荣的是天父”(DN 70)。此外,圣子希望通过圣神使我们成为祂生命的一部分,使得我们也能像保禄一样说:“我生活已不是我生活,而是基督在我内生活”(迦 2:20)。因此,基督徒的敬拜,就像所有的启示一样,通过圣子,在圣神的恩典中,将我们引向天父:一切都源于三位一体的天主,也归于祂。

于是,圣神像活水一样从基督被刺透的肋旁喷涌而出,倾注于我们心中,引领我们归向天父,使我们在圣子内成为祂的子女,完成救赎工程,恢复堕落的受造物,使他完全具有新亚当的肖像。圣神在耶稣人性圣心中的行动,不断地在基督和我们心中激起这种来自天父的吸引力,使我们与基督的感知、选择、生命和死亡合一,使我们成为圣子与天父关系中的分享者(参见 DN 76)。

教宗方济各继续通过相关经文来证实自己的整个论点,他回顾了教会的教父们、前任教宗们的训导–在确认、重温和几乎重新倡议这些训导的同时,他重申了这些真谛及其适当性–以及圣人的见证和整个教会的生活经验:有鉴于此,“不能说这一敬礼‘起源于私人的启示’”(DN 83),而是我们通过它而置身于信仰经验和名副其实的信德之核心。因此,“个人灵修经验与团体和对传教使命的承诺”(DN 91)是当今在对圣心的敬礼中必须兼顾的两个基本方面。倘若没有这两个方面的协同作用,基督徒的生活就会变得枯燥而贫瘠,抽象而过于理智,就会丧失与生活本身的内在联系。

教会、使徒和传教士视角

在通谕的第四章中,教宗介绍了耶稣圣心的人性和神性之爱的伟大见证人:首先是教会的教父们、殉难的圣徒们、“开启了敬礼圣心的道路,使之成为每个人与上主相遇的场所”(DN 103)的圣奥斯定、中世纪的神秘主义者。教宗的省思随后转向了这一灵修在现代世界的伟大见证人:圣若望·欧德(san Giovanni Eudes)、圣方济各·撒肋爵(san Francesco di Sales)、“经典的”圣女玛加利大(santa Margherita Maria Alacoque)和圣葛乐德·高隆汴(san Claudio de La Colombière)、圣文生(san Vincenzo de’ Paoli),直至圣富高(san Charles de Foucauld)和 圣女小德肋撒(santa Teresa di Gesù Bambino)、圣女傅天娜(santa Faustina Kowalska)、彼得雷尔奇纳的圣毕奥(san Pio da Pietrelcina)、加尔各答的德肋撒(santa Teresa di Calcutta)和圣若望·保禄二世(san Giovanni Paolo II)。通谕通过引用以下雅鲁培(Arrupe)神父曾在1972年所说的话而明确指出了这种敬礼在耶稣会中引起的强烈反响:“我想对耶稣会说几句我觉得不得不说的话。从我的初学阶段起,我就一直坚信,我们所说的‘敬礼圣心’象征性地表达了依纳爵精神最深层的核心及非凡的功效,即超越期许(ultra quam speraverint):这不仅是对于完善自身,而且对于使徒成果亦然。我仍然坚信这一点。 […]在这一敬礼中,我发现了自己内心生活最亲密的源泉之一”(DN 146)[6]。

的确,一股洪流从这股漫长的内在生活水源中喷涌而出,那就是“无数男女修会从其创始之初就以这种灵修经验为标记而开展的福传和教育工作”(DN 150)。这种敬礼确实是一种非凡的慰藉人心的恭敬。于此,通谕就灵修训导揭开了巨大篇幅的一章,本文只能简单地加以介绍。慰藉基督本身的内心渴望是“当信友默观基督受难的奥迹,并体验到这一奥迹不仅应当铭记于心,而且因恩典而呈现时,这种愿望常常在爱祂的信友心中油然而生”(DN 152;加重号为本文所添加),这导致对自己和世人的罪孽感到自责,我们得到慰藉是为了反过来慰藉他人;因此,“对耶稣圣心的每一次真正的敬礼都具有团体、社会及传教幅度。事实上,在耶稣圣心将我们引向天父的同时,也邀请我们成为弟兄姐妹。在基督圣心通过我们而结出的事工、手足之情和使命的果实中,天父的旨意得以实现。这一循环由此而得以圆满”(DN 163)。

教宗再次回顾了圣人们的见证,他指出,正是通过在我们的兄弟姐妹身上所延续的爱,耶稣圣心的救赎力量才得以在我们这个受伤的世界里显现,耶稣圣心活在祂忠实的仆人身上。的确,“对我们兄弟的爱不是制造出来的,不是我们自然努力的结果,而是需要我们自私的内心被转变”(DN 168)。这种转变正是通过在祈祷中与耶稣亲密、个人性和长久的相处以及通过圣事的庆祝而实现的合一与和好的果实。

重温圣若望·保禄二世有关社会及结构层面的罪的训导,教宗方济各指出,修复因此是在破碎世界废墟上的一种建设,是圣保禄六世所说的爱的文明,只有通过自由参与基督的救赎之爱及其独一无二的牺牲才有可能实现(参阅:DN 201)。“我们对近人的这些爱的行动,以及由此而带来的所有舍弃、放下自我、苦难及劳作,只有在得到基督本身的爱的滋养时,才能实现这一成效。祂使我们能像祂所爱的那样去爱,因此祂自己也通过我们去爱和服务。如果说,一方面,祂似乎因为要通过我们的举动来体现祂的爱而贬抑了自己、奉献了自我;另一方面,在最单纯的慈善工作中,祂的圣心得到光荣,也彰显了祂的伟大。人的心灵通过完全的信任而为基督的爱留出空间,并允许它藉着其火焰在自己的生命中扩展,变得能像基督那样,在贬抑自己并亲近所有人的同时去爱他人。这样,基督就能满足自己的渴望,并在我们身上、藉着我们光荣地传播祂温柔的炽热之火”(DN 203)。

结语:一种面向未来的灵修

可见,教宗方济各从圣经、教父和教会的基础出发,展示了敬礼耶稣圣心的永恒意义。这是一种真正的灵修,因为它就像一个视角,使我们从神学、礼仪和服务(尤其是对穷人的服务,因为祂把自己与最弱小者联系在一起)这三个层面来解读整个基督的奥迹。“对耶稣圣心的敬礼与对兄弟姐妹的承诺之间的这种结合贯穿了基督徒灵修的历史”(DN 172):过去是这样,今天仍然是这样,并将永远如此延续下去。

另一方面,教宗指出,“耶稣圣心在表达性及象征意义上的形象[…]永远需要通过默想、福音阅读和灵修成熟来丰富、启迪和更新”(DN 82)。这意味着这一敬礼不仅在昔时显现、绽放、盛开,而且圣神将继续激励男男女女以新的方式践行并重振这一敬礼。因为它是“必不可少的”(DN 83)。教宗方济各向我们指出了“促使他向整个教会倡议以新的方式深化圣心所代表的基督之爱”(DN 89)的所有原因,“因为他知道,永远都有可能对这一敬礼的某些细节取得更清晰、更全面的认识,或是理解、揭示其中新的特点”(DN 109)。

从这个意义上来说,教宗重新提出并肯定了敬礼耶稣圣心的传统表达方式所具有的价值,特别是每月第一个星期五的领受圣体以及星期四的圣体默祷一小时,用这段时间与耶稣一同在革责玛尼守夜祈祷、明确回应祂向我们发出的邀请:“你们留在这里,且要醒寤”(谷14:34;参阅DN 84-85)。然而,教宗方济各真正强调的是一切敬礼的源泉,即:天主的话语,以及不言而喻的圣体圣事。他接着说,“我们今天为祂的慰藉而献上的一切行动已超越时代,回归祂那受伤的圣心”(DN 153)。这无疑既包括将我们自己献给耶稣圣心,传统上所称的“献身”,也包括献出我们的劳作、我们的行动,以至最终献出我们的生命,从使徒和传教的角度来看,这就是“奉献日常的每一天”。

圣神也一定会在将来引导信友以新的方式去爱主和事奉主。也许很少有人知道,有些人目前已经在沿着一种在东方基督信仰中相当普遍而且也存在于拉丁礼仪中的直觉坚持星期四的敬拜时间:在星期五下午至星期六之间,他们专门以一个小时的时间默想复活的耶稣下降于阴府,默想祂在爱的驱使下空虚了自己(kénosis)或是贬抑自己(参见斐 2:6-11),默观这位救赎了世界上所有受害者的牺牲者,默观着使我们所有人复活的降生:“我若下降于阴府,你也在那里”(咏 139:8)[7]。

对圣心的敬礼确实是克服“个人主义分裂”(DN 17)的天赐良药,使每个人都能“统一并调和他们那似乎支离破碎的个人历史”(DN 19)。最后,教宗在结语中说道:“祈求主耶稣从祂的圣心为我们涌出活水的江河,医治我们遭受的创伤,增强我们爱与服务的能力,促使我们学会共同迈向一个公正、团结及友爱的世界”(DN 220)。

- 参见方济各,通谕《祂爱了我们》(Dilexit nos),2024年10月24日。 ↑

- 参见格前 2:13-14。 ↑

- 引自该通谕的标题。 ↑

- 参见O. De Bertolis, «350 anni dai fatti di Paray-le-Monial», in Civ. Catt. 2024 I 352-362. ↑

- 教宗还指出:“我将目光转向耶稣圣心,并邀请你们重振对它的敬礼”(DN 87)。此外,他回顾道:“圣若望·保禄二世邀请耶稣会全体成员以更大的热忱促进这一敬礼,因为它比以往任何时候都更加符合我们时代的需求”(DN 147),这正是对基督之心的敬礼与依纳爵灵修之间密切联系的认同。 ↑

- 我们偶然观察到,圣女玛加利大在其著述中对ultra quam speraverint,即“超过他们所能期望的”这一表述的论证,她相信圣心会保佑信友们的传教努力,并赐予他们比人类任何可能的预测都要丰硕的果实。 ↑

- 我们不揣冒昧地引用一本解释其含义并为祈祷提供启示的小册子:O. De Bertolis – M. Marelli, Nella notte benedite il Signore, Todi (Pg), Tau, 2024。 ↑