在近7000封圣依纳爵·罗耀拉亲笔书写或由他人代笔的信函中,有237封是关于灵修指导和友谊的书信,152封是关于职务准许或回绝的书信,142封是关于财务问题,100封是关于理论性书信(内有27封涉及教育和大学问题,13封涉及民事权力问题,11封涉及合同及融资问题)。至于收信人,愈1500封信件是写给非耶稣会士的,其中有301位贵族,142位文官或武官,140位高级官员或其亲眷,51位融资者或商人[1]。

在这些篇幅中,我们不会深入探讨所有这些引人注目的材料。更谦虚地说,我们将重点的关注放在依纳爵书信中通常被忽略的部分。本文的论点相当简单:通过依纳爵的书信,我们可以了解依纳爵在事务管理方面的艺术–或者从某种意义上说,他对物质性问题提供帮助的艺术–以及依纳爵在具体和日常事务中作为管理者和他人指导者的形象[2],也就是说,依纳爵是一个善于面对巨大挑战并能以令人信服的方式做到这一点的人。从本质上讲,我们希望拓宽读者的视野,向他们展示一些并不经常出现于更“属灵”著述中的书信、主题和收信人。我们将本文分为八个部分,并在每一部分中展示了在万事万物中,包括在世俗领域各种事务的管理中寻求和发现天主时需要妥善处理的各种对立关系。

恩宠与自然本性

1555年,依纳爵面临罗马学院(Collegio Romano)的一场严重财务危机:由于快速发展、缺乏稳定基础以及高通货膨胀率而导致的一笔价值7000斯库第(scudi)的债务。在这种情况下,他召集了一次特别会议,并随后致函方济各·博日亚(Francesco Borgia),为的是通过他而达到接近皇帝的目的,并致函胡安·佩莱蒂埃(Juan Pelletier)神父,以往他可能成为自己与费拉拉(Ferrara)和摩德纳(Modena)公爵埃尔科莱·德·埃斯特(Ercole d’Este)之间的中间人[3]。在1555年9月17日写给博日亚的信中,我们发现了“prima agendorum regula(首要行为准则)最正宗的依纳爵式表达” [4],其中提出了适当的人神合作。他这样写道:“凡事皆仰望吾主天主,因为我这样做会令祂喜悦,我认为将信任和希望全部寄托于人的手段和勤劳是错误的;另一方面,我也不认为只是将一切托付给吾主天主而不愿以祂给我的恩赐来帮助自己是一条可靠的途径,因为在我看来,必须在吾主天主内兼顾这两个因素,在一切事上,除了天主的愈大光荣和赞颂之外,没有其他愿望,所以我做出安排,将会院最重要的人员汇集在一起,在主内以更大的关注探究应该对学院及其学生采取怎样的办法,您将通过他们笔下的消息获悉” [5]。

在这段书信中,我们发现了一个依纳爵的原则,它既清晰又复杂,表达了人性与神恩的共同作用。在依纳爵看来,只依靠人的手段是错误的,但把一切都交给天主而不去发挥祂对我们的赐予也是不妥的。因此,我们不仅要在万事万物中寻求愈显主荣,而且必须同时“兼顾这两种因素”。事实上,天主“希望通过祂作为造物主所赐予的自然本性和作为恩宠创造者所赐予的超自然而获得光荣” [6]。我们将看到这一概念在许多事件和不同情况中的实际应用[7]。

世俗领域与神圣领域

伯多禄·孔塔里尼(Pietro Contarini)是一位贵族出身的威尼斯神职人员,1537年,依纳爵向他提出了一个适用于所有负责财务及身兼重职者的建议:“您首先需要考虑的是,如果拥有世俗利益,您不仅不应被其中任何一种利益所驾驭,而且应该完璧归赵,将一切归还给将其赐予您的原主。如果一个人不能在对‘唯一需要’的探索中顾全一切,那么他至少应该使自己责任内的各种事物条条有理”[8]。万事万物皆在唯一的主内合一;所有事物均应以“在一切事上爱慕、事奉天主”[9]的方式为导向。

另一个有趣的例子来自曼努埃尔·戈迪尼奥(Manuel Godinho)神父,他是一位严谨的耶稣会士,曾于若望三世(Giovanni III)宫廷内奉职,后被任命为科英布拉神学院(Collegio di Coimbra)财务管理。由于内心渴望和所担任职务之间的矛盾,他经历着一种内心的压力,有时甚至会焦虑不安。他认为,这些任务不仅使他分心,而且甚至使他疏远了天主。对此,依纳爵对他的答复精辟而明了:“世俗事物的责任会以某种方式出现,而且凌乱无序;但您不应怀疑其中的天主旨意,天主旨意会将所涉及的一切引向祂的荣耀,使这一切属灵并赢得天主的极大喜悦。其实,这种被接受的分心是为了更好地服务于天主并且与天主旨意相符,将其理解为顺从不仅与合一及坚持默想的专注同样宝贵,而且也会因为源自一种更为热烈和强大的爱德而变得更易于接受”[10] 。

这不意味着更少,而是更多。当一个人的生活以生命和历史的唯一主宰天主为导向时,一切都将指向祂。分心–包括那些看似分心和那些的确令人分心的事–可能比默想更为可取。为什么又怎么会是这样?作为天主的旨意而接受分心的事,这不仅需要通过相应的默想,更重要的是因为它们来自一种更强大、更激烈、更热情、更富于创造力、更热忱、更包容的爱德。爱德包容一切。耶稣曾说:“我来是为把火投在地上,我是多么切望它已经燃烧起来!”(路 12:49)。

大局与小节

在经常关注小节与大局之间存在着一种张力,这是一个优秀管理者必须掌握的。依纳爵的书信为把握大局与小节、全球与地方、结构与个人之间的关联提供了具有极大价值的资料。如果说圣依纳爵在罗马开展的工作成功地开启了向全世界的发展,那是因为通过他而确定的通信优先性,即:将这一活动作为规定来奉行,与具体的人和具体情况保持书信沟通。让我们来回顾几个例子。

1547年,迭戈·莱内斯(Diego Laínez)神父参加了特利腾大公会议,并在会上多次发表了引人注目的神学言论。同年5月,依纳爵在写给他的一封信中以不同方式谈及人文研究,并对经院哲学关注“并不高深的东西”表示赞成[11]。根据依纳爵的观点,从各种技艺到神学是一个渐进的过程,因此最好从“接合以及其他简易的东西”起步。我们也还记得,他不仅要求我们“对一切受造物保持不偏不倚的态度”(ES 23),而且要将整个自己奉献给“万物的永生主宰”,并对祂说:“永生的主宰,在万物中我做出自己的奉献”(ES 98)。在这两种表述中,两种逗号断句的方式都是可行的。

在同一信函中,依纳爵以实践智慧向莱内斯解释:一个人将能“[更好地]商议和治理一个王国的事务,若是能[在此前]处理好一个村镇的事务”。并非出于巧合,当他写下这封信的时候,耶稣会学院正在欧洲诞生:继1542年在果阿建立学院之后,耶稣会又先后于1546年在甘迪亚(Gandía)并于1548年在墨西拿(Messina)开设了另外两座院校。

我们在一封写给贾科莫·米罗(Giacomo Miró)神父的信中发现了另一个补充性视角。这位神父当时担任葡萄牙省会长不过半年,或许是出于过度的热忱,他倾向于插手一切事务。我们在这封信中发现了一些以依纳爵方式理解领导力的关键[12]。在这样一个权力机构中,不应“过多参与具体事务”;即使这是他的专长,也“最好指派他人”,即授权。这里所涉及的问题不仅是处理,还有解决和执行(分析、决定、实现)。依纳爵在信中继续写道,“这样,他所做的事不仅会更多、更好,而且也与其职务更为协调”。

技术层面与人际关系

当我们追求行动效率时,往往会忽视个人层面,即对人际关系应有的关注。这种情况不仅会在经济事务或政治影响领域中发生,也会潜移默化地影响到牧灵活动。依纳爵对这种可能性给予了极大关注,在他的书信中,我们可以发现一些相关亮点。

例如,我们考虑到他与西西里总督胡安·德·维加(Juan de Vega)的关系。这位总督相当赞同耶稣会的传教计划:“由于总督如此杰出,对一切善事心怀好感且乐于相助,因此我们的人向他提议的所有慈悲善事通常都会非常成功。[…]这个西西里似乎与胡安·德·维加之前人们心目中的西西里有所不同”[13]。

在个人层面上,依纳爵与胡安·德·维加之间的关系也是亲密、友好和热情的。在总督夫人埃莱奥诺拉·德·奥索里奥(Eleonora de Osorio)于1550年去世时,依纳爵不仅写给他一封情真意切的吊唁信,还献上了修会所有会院的祈祷和弥撒,“因为各会院都知道我们对吾主天主的重大义务,这始终是我们喜乐的缘由”[14]。在随后的一个月中,依纳爵又写了另一封慰问信,并重复道:“我并没有我们这方面的任何奉献,在吾主天主内我们都属于祂,因此并不存在任何其他的奉献”[15]。

依纳爵的书信内容广泛,但上述例子足以说明其中包含的两层含义:第一,即使在与个人毫不相干的事务中也含有不可取消的人性和个人因素,我们必须对其予以关注;第二,间接方式常常会比直接方式更为有效。通常,那些诚心奉献一切的人也更乐于接受。这不仅发生在与天主的关系中,在世俗事务中亦是如此。

耶稣会士当时与里斯本总主教费尔南多·瓦斯康塞洛斯(Fernando Vasconcelos)之间的关系相对而言比较紧张,也不太顺畅。依纳爵预感到更严重冲突的危险,他试图通过一封书信而防患于未然,但并未在其中挑明有可能引起摩擦的问题。相反,他采取了一种间接的策略,在向总主教提供服务的同时谦卑地请求他“接受我们,就像您的儿女和仆人一般”,我们愿“为吾主天主赋予最可敬的阁下的重担而承担自己力所能及的一部分”(他以此提醒总主教那份“必须与他人分担才有可能挑起来”的重担)[16]。作为对这封信的补充,依纳爵通过安排一系列省会长神父及学院院长对总主教的探访而在总体上达到了预期效果[17]。

精神领域与财务

1541年,正在成立中的耶稣会被授予一项早期宗座委任,从而步入了一个同伴们开始分散的时期。布罗埃(Broët)和萨尔梅隆(Salmerón)神父被派往爱尔兰,依纳爵写给他们一封关于如何在主内协商和行事的书信。在最后一段中,他要求他们注意自己的表现,做到“三人中[18]的每一个人都可以宣称不曾染指这次传教经费的一分一毫”[19]。此外,我们还在一份发给费拉拉、佛罗伦萨、那不勒斯和摩德纳耶稣会的行事指南中发现了这样一个类似的建议:“要通过朋友而不是亲自向诸位阁下和其他关系不太亲密的人提出要求并处理物质性事务。切勿让您们的行为显示出丝毫贪婪之嫌”[20]。

在这里,我们可以看到耶稣会士在使用金钱方面的暗示以及他们极为谨慎的处理和展示金钱的方式。这是否意味着依纳爵对经济事务的缺乏了解、蔑视、授权或畏惧?事实远非如此,正像他的书信所显示的那样。我们仅举几个例子。依纳爵的一些书信涉及到相当技术性的问题,比如各种贷款方式、利率的变化以及需要采取的金融措施的实际层面[21],其中包括一些名副其实的作为金融顾问的建议[22]。为了应对罗马学院和日耳曼学院的财政困难,佩德罗·德·塔布拉雷(Pedro de Tablares)神父被任命为罗马机构在西班牙的代理人。履行这一职务不仅需要了解金融交易的理论机制,还要知道如何按照不同地方的惯例去完成交易。不仅需要募款,还需要有效的兑现方式。这些书信表明,依纳爵在罗马认识到了情况的复杂性,对各种选择进行权衡,并倡议以创意发掘更好的途径:“正如V.R.所言,在这里寻找一个乐于出资并在西班牙支付这笔款项的捐赠者当然是件好事,但在这个时期,这着实难办,因为还要面对百分之三十或四十的利息。然而,V.R.将能以银币的形式(或是根据我的安排)向麦地那德尔坎波(Medina del Campo)学院院长捐赠100达克特(ducati)以至更多的金额,之所以能够在那里兑现(这笔捐款),这要感谢我们的一位兄弟托雷斯(Torres)博士,他将从这里向他们捐赠100达克特。如果有更多像他一样的人,就可以很轻易地在这里募集到大量资金;但我们必须考虑其他办法,对此,我寄希望于在信中所提出的诸多(途径)”[23]。

上天的计划与物质手段

杰罗拉莫·维涅斯(Gerolamo Vignes)博士是一位与那不勒斯耶稣会关系密切的平信徒。随着时间的推移,他成为耶稣会的主要财务管理人,为耶稣会在那不勒斯地区的传教工作提供有效的帮助,尤其是在诸如购买土地的经济事务以及法律诉讼和法律程序方面。有时候,日积月累的责任和压力会使他疲惫不堪[24]。圣依纳爵曾屡次向杰罗拉莫·维涅斯致函。以下是其中一封信中的一段:“阁下所表现出的不懈,随着距离支付一大笔资金的时刻愈加接近,似乎更应该在您身上铸就勤勉,而不是带来焦虑;吾主天主,为祂服务是我们唯一的心愿,祂的力量和仁慈实际上异常丰富;即使在世俗事物上处处举步维艰(这是贫穷的后果),但祂不会放弃,也不会弃我们于不顾;然而,祂希望我们不要忘记自己的信仰,要信赖祂,而不要过于信赖世间的事。这样,我们就不会停止与祂的恩典合作,按照祂的计划寻求我们必须寻求的方法”[25]。

这封信中提出了几个重要的标准:要理解必须支付大笔款项的人的责任;勤勉做事的重要性,这与焦虑有所不同;相信永远不会抛弃我们的天主;明确对自己的生活所作出的选择;与天主的恩典进行不可或缺的合作,“寻求我们必须寻求的方法”,“不要过于信赖世间的事”。在依纳爵的另一封信中,维涅斯收到了另外一个类似的建议:“依我之见,阁下应该泰然地尽您所能。至于其他的事情,您不必过虑,把自己无法处理的事交由上天安排吧”[26]。在遇到困难时,“我们只要尽我们的微薄之力便足矣,其余的就欣然交由上天的安排吧”[27]。

在依纳爵逝世两个半月前所写的一封信中,我们读到:“阁下今后应努力从事兄弟般的爱德事工,不要过于劳累或焦虑,而是工作适度,满足于尽自己的本分,并坦然接受任何一种结果,就像一个人希望我们的上主会弥补我们的不足一样”[28]。在《会宪》第十部分的开头,依纳爵申明“我们必须将全部的希望托付于祂”(C 812),并接着指出了精神手段的重要性(参见 C 813)和自然手段的重要性(参见 C 814)。

“何事”与“如何”

1552年8月,依纳爵两次致函杰罗尼莫·纳达尔(Jerónimo Nadal)神父,信中谈到了争取筹备一支对抗土耳其人的军队的可能性,并指示他将这一计划提交给皇帝查理五世。第一封信函篇幅较短,采用第三人称,信中指出,这一举措将避免严重的不利,而为共同和普遍的利益带来诸多好处。“不仅出于他对灵魂和爱德的热忱,也出于理性的光辉,理性表明这是多么必要,而且为了做到这一点,皇帝所需的资金比他现在的花费还要低”[29]。在第二封信中,依纳爵不仅更详细地解释了支持军队的理由,而且还触及了经济与后勤方面的问题。他提议让修会、教区、骑士团、平信徒骑士、商人、海滨城市、葡萄牙国王、热那亚封地、佛罗伦萨公爵和教宗参与进来。除了筹集的资金之外,另外加上皇帝的捐款和皇家的收益,这样就可以为主要由大帆船组成的约300艘船只提供资金[30]。资金的多样化将同时有益于方案本身及其捐助者。依纳爵分别在两封不同的信中阐述了上述论点,正如我们在其他场合已经看到的那样,从而草拟出一种有区别且具补充性的说服策略。

这并非我们所拥有的唯一一份此类文件[31]。如果说我们选择了它,那是因为它有助于理解依纳爵在目的与手段、做什么和如何做之关系上的论证风格。一切都很重要。正如我们从《原则与基础》中所知,万物的创造都是为了帮助人“追求其受造的目的所在”,而他对万物的利用必须“仅限于渴望和选择那些更能引导我们达到自身受造目的的事物”(ES 23)。

接受和拒绝

作为查理五世的代理人,佩德罗·奥尔蒂斯(Pedro Ortiz)博士负责为其处理一些棘手的事务,他也是耶稣会的好朋友。有一次,他本想在加拉帕加尔(Galapagar,马德里省)为耶稣会提供一笔捐献给教会的资产,依纳爵却这样谢绝了他:“由于我们卑微的神职意味着不拥有任何共同或特殊的固定收入[…],我们不敢冒昧地从一个较为完美的方式退回到一个不甚完美的方式”。依纳爵进而表示,改革教会有不同的方式,但“于我们而言,一个更稳妥的方式是尽可能不受影响地在我们的主内行事”[32]。类似的经历也曾发生于一贯对新生耶稣会表示亲近和支持的罗马人民的国王斐迪南大公一世(Ferdinando I)身上。在这种热情的驱使下,他想任命克劳德·杰伊(Claude Jay)神父为的里雅斯特(Trieste)主教,而依纳爵却对此表示坚决反对:“事实上,我们根据自己的良知而作出判断,假若接受(主教)这样的显职,我们就会搞垮耶稣会。可以说,如果我试着想象或发明某些用以废除或摧毁这个修会的手段,那么最主要的手段之一、甚至所有手段中首当其冲的可能正是接受一个主教职位”[33]。

此后,他们之间的关系不断发展和成熟。杰伊本人出面说服了斐迪南一世,使他认识到促进青年教育的重要性;大公因受到因戈尔施塔特(Ingolstadt)学院这一榜样的鼓舞而许诺在维也纳创办一所学院,并要求耶稣会为此做出努力。以下是依纳爵的答复:“遵照陛下特使的评判,我们将抓紧时机向维也纳派遣能够以自己的知识和榜样为这项工作提供帮助的两名神学家和其他学者。与此同时,如果克劳德·杰伊大师可能应该在他们之前出发,他将遵从陛下的安排,就像我们所有人也都同样在吾主耶稣基督内遵从陛下”[34]。

因此,无论是使徒的分辨还是对圣召的承诺,都不能受制于友谊、压力或敬畏,即使它们是出于极大的善意,或是似乎显得相当善意。这是依纳爵的领导和管理艺术中的另一个基本原则。虽然依纳爵曾经在其他场合接受过一些职位和任务,比如国王若望三世(Giovanni III)的告解神师职位[35]或埃塞俄比亚宗主教之“显职” [36],但他的追求始终是愈显主荣和为大众服务:“善愈是普遍,愈是神圣”(C 622);我们必须“以符合我们谦卑和忍让的神职方式为灵魂服务”(C 817)。

结语

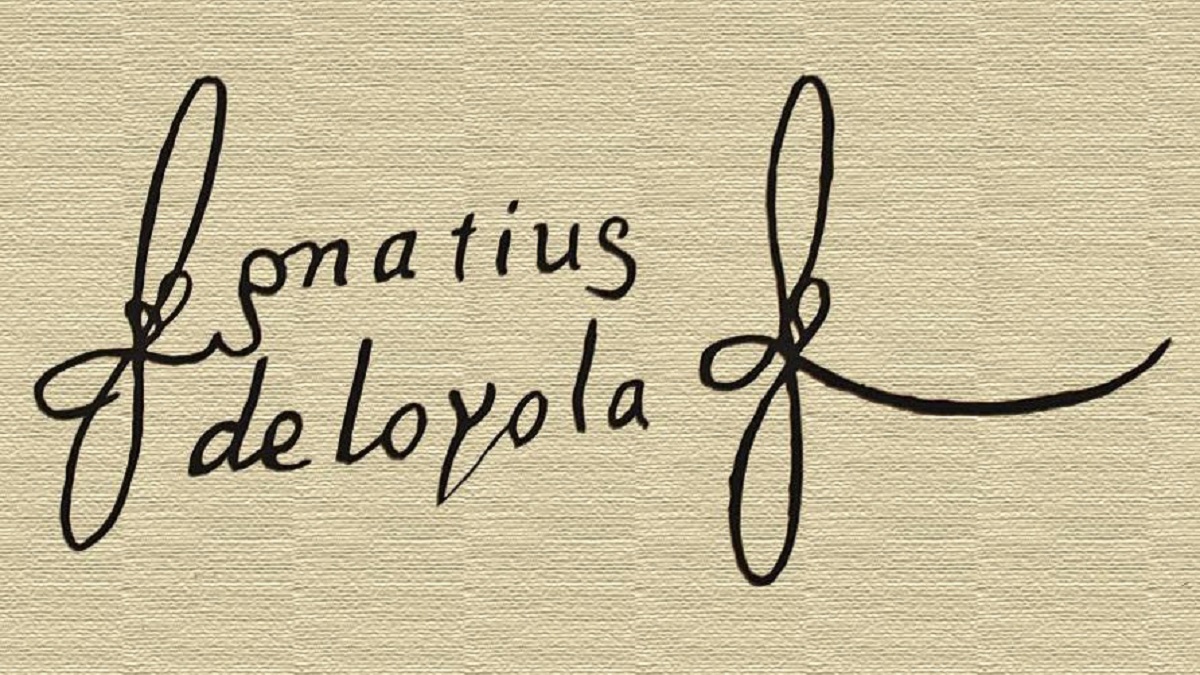

从其《自传》(A)中,我们得知依纳爵写得一手“漂亮的好字”,而在另一方面,纳赫拉(Nájera)公爵“出于[依纳爵]以往所赢得的信任,打算委托给他一个很好的职务,只要他愿意接受”[37]。这些暗示足以使人了解依纳爵所拥有的个人及文化底蕴,另外,他也曾在阿雷瓦洛(Arévalo)的卡斯蒂利亚(Castiglia)王国财政管理总部接受过公共事务系统管理方面的培训。我们还知道,当他在圣地朝圣时,也曾为了能够进入橄榄山而舍弃了“随身携带的裁纸刀”(A 47)。这是否意味着当依纳爵进入圣神的生活时,他就放弃了往日的生活,包括自己的文具和别人对他的赞誉?事实似乎并非如此。

在茫莱撒(Manresa)卡尔多纳(Cardoner)的“明晤”中,神目开了,他理解了“许多关于神圣和人类的事物;一切在他看来都是崭新的”(A 30)。依纳爵的神秘主义无所不容,包括各种人生、文化、职业和经济现实。

在这篇文章中,我们试图通过依纳爵的一些书信来说明他如何通过写作而“在万物中寻求吾主天主,尽可能地将自己对一切受造物的爱都转移到其创造者身上,按照祂最神圣的天主旨意,在万物中爱祂,也在祂内爱万物”(C 288),包括在写作、赞誉和各种职务之间细心管理和指导各种繁杂事务。

- 参见D. Bertrand, La política de San Ignacio de Loyola. El análisis social, Bilbao – Santander, Mensajero – Sal Terrae, 2003。关于这一主题,参见第41-73页、各种表格概述和附录B。 ↑

- 本文将遵循一种比较片段式的构思,目的是直接展示依纳爵的书信。读者可在J. M. Guibert所著El liderazgo ignaciano. Una senda de transformación y sostenibilidad(Santander, Sal Terrae, 2017)一书中发现一个更广度的研究和一个更系统的视角,该书也更有助于理解管理与领导力(leadership)之间的关系。 ↑

- 参见D. Bertrand, La política de San Ignacio de Loyola…, cit. 180; 279 s. ↑

- Ignazio di Loyola, s., Cartas esenciales, Bilbao, Mensajero, 2017, 208. ↑

- 同上,Lettera a Francesco Borgia,1555年9月17日,in MI Epp IX 626 s.(意文版:Ignazio di Loyola, s., Gli scritti, Torino, Utet, 772; 以下简称:Gli scritti)。 ↑

- 同上,Costituzioni(《会宪》),814。以下简称:C,后加引用段落的编号。 ↑

- 参见1554年7月26日致胡安·努涅斯·巴雷托(Juan Nuñes Barreto)信函,in MI Epp VII 313-314 (Gli scritti, 871 s.)以及1549年7月18日致胡安·阿尔瓦雷斯(Juan Álvarez)信函,in MI Epp II 481-483 (Gli scritti, 767-771). ↑

- 同上,Lettera a Pietro Contarini,1537年8月,in MI Epp I 123-126 (Gli scritti, 1025-1027). ↑

- 同上,Esercizi spirituali, n. 233。我们采用的是圣依纳爵所著Esercizi spirituali(《神操》)的意大利文译本,可参见意大利耶稣会官方网站(gesuiti.it/wp-content/uploads/2017/06/Esercizi-Spirituali-testo.pdf)。自此处开始标注为:ES,后加引用段落的编号。 ↑

- 同上,Lettera a Emanuele Godinho, 1552年1月31日, in MI Epp IV 126-128 (Gli scritti, 826). ↑

- 同上,Lettera a Diego Laínez, 1547年5月21日, in MI Epp I 519-526 (Gli scritti, 895-900). ↑

- 参见同上,Lettera a Giacomo Miró, 1552年12月17日, in MI Epp IV 558 s. (Gli scritti, 951). ↑

- 同上,Carta al conde de Mélito, 1554年7月21日, in MI Epp. VII 255-266. ↑

- 同上,Lettera a Giovanni De Vega, 1550年4月12日, in MI Epp III 13-15 (Gli scritti, 1044 s.). ↑

- 同上,Carta a Mons. Fernando Vasconcelhos, arzobispo de Lisboa, 1550年5月31日, in MI Epp VII 327 s. ↑

- 同上,Carta a Mons. Fernando Vasconcelhos, arzobispo de Lisboa, 1554年7月26日, in MI Epp VII 327 s. ↑

- 类似的间接策略可以在其他书信中看到:1554年3月13日写给玛丽亚·弗拉索尼·德尔·杰索(Maria Frassoni del Gesso)的信,参见MI Epp VI 460 s. (Gli scritti, 1052 s.);1543年4月15日写给帕利亚诺(Paliano)和塔利亚科佐(Tagliacozzo)公爵阿斯卡尼奥·科隆纳(Ascanio Colonna)的信,参见MI Epp I 254 s. (Gli scritti, 927 s.)。 ↑

- 在此被提及的除了两位耶稣会神父之外,还有在宗座教廷任职并以财务主管身份陪同两位(宗座)大使的方济各·萨帕塔(Francesco Zapata)。 ↑

- 同上,Lettera a Broët e Salmerón, 1541年9月, in MI Epp I 179-181 (Gli scritti, 912 s.). ↑

- 同上,Lettera a Giovanni Pelletier, 1551年6月13日, in MI Epp III 542-550 (Gli scritti, 916-921). ↑

- 参见1554年4月21日致胡安·包蒂斯塔·塔沃诺(Juan Bautista Tavono)神父的信函(in MI Epp VI 630-631),以及1555年3月30日致奥利维里奥·马纳雷奥(Oliverio Manareo)神父的信函(in MI Epp VIII 616 s)。 ↑

- 参见同上, Carta al P. Juan Bautista Tavono, 1554年3月17日, in MI Epp VI 483 s. ↑

- 同上,Carta al P. Pedro de Tablares, 1553年8月20日, in MI Epp V 364 s. ↑

- 关于尘世间繁重负担的隐喻还出现于依纳爵书信集的其他段落中。其中包括1547年5月18日致塔尔加(Targa)主教曼努埃尔·桑切斯(Manuel Sanches)信函,见MI Epp I 513-515(Gli scritti, 823 s.);1550年11月1日致伦贝(Lombay)侯爵卡洛斯·博尔贾(Carlos Borgia)信函,见MI Epp III 216-217;以及致费尔南多·瓦斯康塞洛斯(Fernando Vasconcelos)主教信函。 ↑

- 同上,Carta a Jerónimo Vignes, 1555年11月24日24, in MI Epp X 206-208. ↑

- 同上,Carta a Jerónimo Vignes, 1555年11月17日, in MI Epp. X 154-156. ↑

- 同上,Carta a Jerónimo Vignes, 1556年1月18日, in MI Epp X 528-530. ↑

- 同上,Carta a Jerónimo Vignes, 1556年5月17日, in MI Epp XI 413 s. ↑

- 同上,Lettera a Girolamo Nadal, 1552年8月6日, in MI Epp IV 353 s. (Gli scritti, 934 s.). ↑

- 参见同上,Lettera a Girolamo Nadal, 1552年8月6日, in MI Epp IV 354-359 (Gli scritti, 935-939). ↑

- 此外,我们还发现了以下两个重要的例子:1554年8月13日致伯铎∙嘉尼削(Pietro Canisio)信函(见MI Epp VII 398-404:Gli scritti, 860-866),该信有关如何应对路德教派在德意志国家发出的挑战;1555年4月7日致埃塞俄比亚的宗主教胡安·努涅斯·巴雷托(Juan Nuñes Barreto)神父的指示(见 MI Epp VIII 680-690:Gli scritti, 873-881),其中涉及埃塞俄比亚的福传及其与天主教会的关系。 ↑

- 同上,Lettera a Pedro Ortiz, 1546年初, in MI Epp I 354-356 (Gli scritti, 750 s.). ↑

- 同上,Lettera a Ferdinando d’Austria, 1546年12月, in MI Epp I 450-453 (Gli scritti, 763-765). ↑

- 同上,Carta a D. Fernando I de Austria, rey de romanos, 1551年4月, in MI Epp III 401 s. ↑

- 参见同上,Lettera a Giacomo Miró, 1553年2月1日, in MI Epp IV 625-628 (Gli scritti, 921-923). ↑

- 参见同上,Lettera a Juan Nuñes Barreto, 1554年7月26日, in MI Epp VII 313-314 (Gli scritti, 871-872). ↑

- 同上,Autobiografia, nn. 11 e 13 (Gli scritti, 663-665). ↑