承受一份遗产

当我们承受一份遗产时,可能会发生许多而且非常不同的情况:顶多我们可以忽略这遗产的存在,让别人替代我们去接受;再不然我们也可以与亲朋一起分享,每个人获得些许;然而,遗产的价值在于整体给与,一经撕裂分割就多少被分散,失落它原本的重要性。当然,我们也可以用所接获的钱财来举办一次盛会,以纪念富裕的亲人,或者搭乘豪华邮轮来一次美好的游海。但这样的做法无异浪费所承接的资源,将一切都耗于一旦。或者我们也可以像福音中所描写的畏惧的仆人,把接受的遗产埋在地下,将之存放于银行,不从事投资,也不会获得效益。再不然,我们也可以接受这个遗产,在遗留者(de cujus)未曾经验涉足之处重新投资,扩大它们的效用,使之结出更多的果实。

在纪念圣多玛斯·阿奎诺诞生八百周年之际[1],也可以如此来看他所留下的遗产。在我们面前的是一位在世俗和宗教历史上数百年前的思想巨人。的确,他的思想触及人类认知的各个领域,至少在他那个时代是如此,而从彼时至今日,每个时代作家学者无不以他为依据,显示他智力冲劲历久弥新的活力,延续他直觉和推理的扩展能力。有时候,他的思想受到尊重、维护和正确的发挥,有时候则被浑浊搅乱,成为僵硬的意识形态,被推崇为“官方的”训导教义,但背后鲜有正统的多玛斯思想。历来对多玛斯思想的认识,即使是曲解,也和他思想的真正贡献同样有趣:我们真可以说,任何有意正视中古、乃至现代及后现代思想的人,多玛斯依然是绝对不或缺的原始作家,因为他提供了至今仍然有效的批判性阅读关键。

先于思想方式的存在方式

我们不能在奥斯定和多玛斯两位如此卓越崇高的人物之间做比较。当然,读奥斯定要比读多玛斯来得吸引人:那位伊波那(Ippona)的主教性情激动,焦虑不安,饥渴,一生不断在追寻,他的人性和灵性生命过程与现代人有许多共同之处,因此,他著作的某些篇章,包括写作风格,都永垂不朽,除了具神学价值外,更属于世界文学财宝的一部分。多玛斯在文辞语调和表述上则镇定,安稳,有条有理,所以他的宗教或俗世著作论述,不论在教学、陈述、评论和答辩的形式上,均属于大学教材课程,这在他的巨作《神学大全(Summa Theologiae)》中可见一斑。

《神学大全》这部巨作的陈述充满正反两面的议题,残留难题的解决,教师提出的解决之道。但这一切并不会震撼听者的心坎,一如奥斯定叙述圣宠如何感动他的经验那样,至今仍然脍炙人口。可是我们如果因此而立刻把多玛斯放逐到所谓的“经院哲学”(scolastica)这个文化经验上的灰凄角落,几乎在强调多玛斯的思想乃依照哲学系统建立起来的一种心智上的狭窄症,那就大错而特错了。

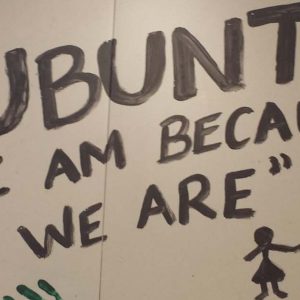

比方说:“真理不因为说的人而有所改变。为此,如果有人肯定一项真实的事,他不会因为有人与他争论而致使这项真实的事被推翻”[2]。这样的肯定证明一个人理智自由,他既不属于任何学派,也不附和任何心理学或知识,而是属于那该当促使我们每个人都趋于一致的对真实、合理、良善的追寻,换句话说,也就是对我们的信仰所认识的、且在与任何受造之物的关系中寻找并寻获的天主的追寻[3]。这并非浮夸之词或震撼的激动,而是在他思想核心中具有对事物透彻的见解,与他人和整个世界有着沉静的平安。这让我们得以领悟这位圣人心灵的一二,他仿佛如此活出雅各伯宗徒写的,在教会内遇到最高真理和该真理原始原则的基督的所有男男女女该有的智慧:“从上而来的智慧,它首先是纯洁的,其次是和平的,宽仁的,柔顺的,满有仁慈和善果的,不偏不倚的,没有伪善的”(雅3:17)[4]。总之,这乃是对存在具默观式的透彻见识,它相似真福甚于激动。

这乃一份重大的遗产,我们必须知道认识它并予以接纳。在这易于以鄙视和怒吼的声调屈就于对立或排他的逻辑时代,基督信徒知识分子可以从多玛斯那里学习到不树敌,不互相为敌。十九世纪新教法学家鲁道夫·冯杰淩(Rudolf von Jhering)可以作为极具代表性的见证,他写给一位曾告诉他有《神学大全》这部书的天主教书评者说:“我不断惊讶自问,类似的真理如何会在公开宣报之后,竟被我们誓反教(新教)样板的科学文化悉数遗忘。如果我们的文化知道予以应有的重视,当会免去多少错误啊!”[5]。

多玛斯时代的学府

《神学大全》的序言或许会让读者扑哧一笑,因为多玛斯声称他这部著作预设谈论基督宗教的方式仅适合他所称呼的“初学者”(novizi):的确,他这部大作的对象不是有经验的知识分子或博学者,而是单纯的学生和那些正要开始研读的初学生[6]。圣多玛斯说这些初学者在研读时能被多种方式所阻,例如:来自诸多无用的问题、讨论这些问题的文章以及许多议题;再就是因为认知所需要的事物没有依照逻辑程序呈现出来,而是诸如在展示书籍时或辩论之际随兴致而发;再就是因为讲者不断重复议题而令听者厌烦,扰乱他们的心境。

谁知道多玛斯会向今天寓居在充斥着假讯息(fake news)、应景出版的书籍(instant book)和经常粗制滥造、屈从于预制文化郁林中的我们说些什么!所有这一切,今日一如往昔,都在应予以肯定却遭模糊的某些真理中形成,人们不但没有勇气加以维护,反而变本加厉,让客观和平衡价值在充斥消息和所谓的“文化”反思中消失殆尽。文化产业机构至今所关心的仍然是那不争的事实:谁掌控出版社、剧院、文学及其奖项、传播媒体、大学,事实上即决定一个团体的现在并握有它未来的关键[7]。这在电视和社交网路方面有过之而无不及。

其实,那似乎已没落却有待恢复的乃是提问的趣味:事实上,《神学大全》是一部提问的巨作,而非答复诸多问题的总合,一如它被介绍呈现出来的样子。这是中古时代学校的重要特征,是基督宗教典型的发明[8]。没有大学则无法想象多玛斯。也因此,认识由多玛斯所奠定的巴黎大学的治学方法,就是认识专属于他而不属于一所学府的思想,就是认识他思维方法的秘诀[9]。这实在是有待承接的遗产。

所以,中心要义是提问而不是答复,是讨论而非权威:事实上,永恒哲学(philosophia perennis)不意指永恒具备答复,而是不断提问。最常见的现象正是在中世纪权威的原则无所不在,适用于任何辩论。多玛斯却认为,在人性事务上权威不肯定任何真理[10]。有趣的倒是反观一下那制造真理权威者的亮丽面孔,一种由大众传播媒体文化掌控并由许多也决定思想观念的游说团体所操纵的世界面貌。对时尚的追捧,对落后的担忧,机会主义,政治或“强权”(poteri forti)的压力等等,都实际施展着比我们所想象的更大的制约作用;学术界或出版机构的逻辑,醉心于成为大众偶像(不仅在电视上)等等,都让人学习到什么样的文章才卖得出去。言归正传,要是我们至少能领会到知识性工作乃是对团体的一种真正服务,则多玛斯的知识自由为今天的人来说也是一份遗产,它帮助我们脱离条件反射(riflessi condizionati)或为他人利益效命的观念。如此一来,一位诚实的知识分子该当能够揭露那些表面的形式或分析,它们只能存在于学校的闲谈或前人传留下来的口号标语中。

总之,圣多玛斯提醒我们必须用自己的头脑来思想,酬劳再高也绝不能盲目服膺。这可以比拟康德(Kant)的敢于认知(sapere aude),以后现代(post-moderno)的方式说即是:必要的话,摆脱他人要你想的,设法用你自己的头脑思考,但要好好地思考光靠想并不够。

提问(quaestio 或称quaestio disputata辩论的问题)会带来学习(lezione),这也就是中古世纪学生们的辩论,并因此得出结论。从这里我们可以为今天的人推论出一种严谨的求知方法即:援引权威或我们面对的权威意见绝不能成为罗马言出,悬案结束(Roma locuta, causa finita)这种不容置疑的语调,反而是就问题进行观点对比和分析的辩证开始。作家们之间的不同意见应做成讨论主题,以严谨的态度审查他们的思路过程,以便获得最终的结果。但这样的结果绝不能是妥协的结果,否则就是荒谬的逻辑:要是不同的事物同时获得肯定,这显然表示某人理直,而某人理屈;无论如何,需要了解为何以及在哪种环境下彼此竟如此不同的理由。这就是所谓的教师的裁断(determinatio magistralis)或教师的教导(l’insegnamento del maestro)的意义,他藉着确立不同的对立意见和议题价值的界限(de-termina),作为结束一项问题的辩论,以便以真正基督信仰知识分子的和平眼光,尽可能地保存相互不同的论点。我们该学习分辨,以便维护他人的论点(ragioni);也正是为了维护不同的论点的存在,必须将之限定在某特定的场合环境中应用,。

打造一个基督信仰的文化

多玛斯留给我们的诸多遗产中,最重要的乃是他巨作的另一面,即他面对的挑战:打造一个基督信仰的文化。这为我们当代也极为必要。当然,多玛斯是在追随教父们和在他之前伟大圣师们的足迹:其中首屈一指的就是圣奥斯定,多玛斯在他的巨作中引述圣奥斯定思想言论之多超越任何教父圣师。然而,圣多玛斯的著作相较于教父和圣师们的更具特殊意义。的确,教父们是在古代异教世界的废墟上打造了基督信仰的文化,他们从衰竭的旧世界为将要诞生的欧洲奠定了基督信仰的基础。这些教父将旧世界三大主丘,即帕特农(Partenone,意指古希腊文化)、甘比多利奥(Campidoglio,意指古罗马文化)以及戈尔戈达(Golgota,意指耶稣基督的福音)的遗产熔为一炉。从这方面看,教父们的著作的确是文化的创造者,它们决定了今日我们欧洲人的身份面貌。

然而多玛斯则是在十三世纪写作,我们看到在好几个世纪之后第一次在欧洲大陆出现一个完整、有系统的学说,属于亚里斯多德思想体系的学说,它提供完整的世界观、人观和城市观,这样的观念绝对不涉及天主而独立存在[11]。今天我们可以说思想完全俗化的危险是真实的。圣维托雷的阿萨罗内(Assalonne di san Vittore)说:何处受亚里斯多德的精神统治,那里基督的精神就不能做主(Non regnat Spiritus Christi ubi dominatur spiritus Aristotelis)[12]。事实上,中世纪晚期才创建的大学教育体制与先前承袭自古代学校的主教座堂书院及三学科(trivio)和四高级学科(quadrivio)的教育系统迥异,它开始吸汲如此新颖却也危险的精神。

若以吉洛姆·德圣达姆(Guillaume de Saint-Amour)的话说,当时的教会,既抱怨这些“最新近的危险”[13],又不维护那一去不复返的过去,势必关门大吉。然而圣多玛斯接受了这个挑战:他并没有给亚里斯多德施洗,一如时而听到的,这意味着身为知识分子的我们不应该给不愿受洗的人施洗。相反地,多玛斯因亚里斯多德所说的而了解他,并以亚里斯多德思想的用语来表达自己的思想,但不重复这位生于希腊斯塔吉拉(Stagira)的哲学家所主张的,而是藉着基督福音和古老典籍之间的互相影响而创造出新的思想。比方说,多玛斯经由默想旧约《出谷纪》“我是自有者”(出3:14),而超越亚里斯多德视为足以说明自己存在之准则的实体范畴,这成了他撰写形上学的关键,即“存有的行为”(actus essendi, atto di essere),这是个别受造物存在的进一步基础。圣多玛斯以圣经来撰写他的新形上学:就这样,他途径亚里斯多德的形上学,进而予以超越,翻转了整个亚里斯多德的形上学。

从这方面看,我们可以从多玛斯那里学到打造天主教文化的方法:不是依附在从他人借来的概念,也不是顽固守护一个封闭的体系,而是发挥自己的真相,把自己与别的文化的不同之处订为主题来探讨,将天主教与其他文化的差别重新建立在基督福音上,因为福音始终超越任何文化,并给文化开启拓展自身的新可能性。为能有效从事这项工作,需要双重的努力:一个是深入了解当代文化的本质,另一个是深入认识教会传统所制订并奉行的圣经。多玛斯便是如此,就因为他对亚里斯多德的超凡认识非他当代的博学者所能及,所以能够凭着他的涵养表达他所活出并在礼仪中表达的信德,赋予古代的话语丰富的新意,或改变它们的意义使之成为新的文化。如此一来,亦能凸显存在于每个文化中的福音胚芽,并显出那些传统上或表面上被视为远离天主的人在他们的文化中对天主表达的真正渴望。再说,也能由此了解一个人为何没认识或不能认识天主的原因。

当代人不信仰宗教的原因之一,就是在今日人际关系已隔离疏远的世界中,人对信仰本身和对教会语言的思考已陷于缺乏沟通管道的环境中[14]:为此,许多人似乎认为不能同时做个基督信徒又是个知识分子,他们必须在做当代人或成为怀旧者之间做选择。据此,协助重建不同文化之间的真正沟通对话,这乃是每个团体取之不尽用之不竭的丰富泉源,也似乎是当今刻不容缓的当务之急。保禄六世教宗曾说:“福音与文化的决裂无疑是我们当代的悲剧,一如其他世代一样。为此,必须尽一切力量,慷慨大方地向文化、更切确地说,向所有的文化传报福音。这些文化必须经由与福音喜讯相会而获得重生。然而,要是不先宣讲福音,则不会有这样的相会”[15]。

承先启后,继往开来

多玛斯·阿奎诺另一个重要遗产是让我们意识到我们乃是一项不由我们创始的研究的后裔:我们不是思想的巅峰,而是在和许多人的共同努力中前后携手并进者。绝对的“我思”(io penso) 并不存在,但存在“我和你一起思想”,其间的我和你彼此参照:人际关系奠立人的身份真相,也因此建立他的思想。

从最好的意义方面看,我们来自传统,而世世代代都对这个传统做出贡献。多玛斯这样说:“古代的哲学家们慢慢地、几乎亦步亦趋地抵达认识真理的地步”[16]。

相反地,当今之世在笛卡尔(Cartesio)的思想中找到自己的所以。笛氏在他的《方法论》(Discorso sul metodo)开头,述说他就读了许多不同的学校而陷于混乱之后,有一天决定走一条新的路[17]。于是他从主体出发,开始了与经验接触的新方式。从此,独特性、个别性、个人经验的不可重复性等意义大受重视。这个观念在后黑格尔(post-hegeliana)的历史循环论(visione storicistica)中大获全胜,每个人以为在意识到自己的独特性那时刻,他便建立了自己思想的历史巅峰,成为个人精神成熟的表现。这样的思想早已受到马丁路德的推崇,他主张自由检视圣经并低估教会居中调解的地位。在崇拜历史乃进步的观念中隐藏着历史在解释自身时达到顶峰的观点,若以时下学校庸俗的言语说就是:历史在自己的历史中达到极致。

与其(笛卡尔)自以为是的“我思”,我们宁愿感激先我们而思想的前人。这并非要重复他们的思维,而是要在当今这个与他们当时极其不同的世界中了解他们,并恢复他们的直觉力。这乃是继续传承下来、永无止境的遗产。

- 事实上,我们并不知道多玛斯出生的年月日,可能介于1224至1226年间;但他死于1274年3月7日,当时他正前往法国参加第二届里昂大公会议。若望二十二世教宗于1323年册封他为圣人。参见Cfr J. A. Weisheipl, Tommaso d’Aquino. Vita, pensiero, opere, Milano, Jaca Book, 2016. ↑

- . «Veritas ex diversitate personarum non variatur, unde, si aliquis veritatem loquitur, vinci non potest cum quocumque disputet»(Expositio in Iob, XIII, 19). ↑

- 事实上,在《神学大全》中一切都从天主开始谈起:或因为天主是万有的原始与终结,或因为祂为此发号司令。参见《神学大全》Summa Theologiae, q. 1, a. 7: «Omnia autem pertractantur in sacra doctrina sub ratione Dei vel quia sunt ipse Deus; vel quia habent ordinem ad Deum ut ad principium et finem». Ancora: «Omnia quae sunt a Deo ordinem habent ad invicem et ad ipsum Deum» (ivi, I, q. 47, a. 3)。如众所周知,但丁在他的《神曲》﹤天堂篇﹥中也引用这个肯定,以最崇高神圣的诗句说:“万有都彼此有序,此乃宇宙相似天主的形式”。也因此,圣依纳爵·罗耀拉在巴黎读多玛斯时,把“在一切之中追寻并寻获天主”作为他神修本身的意义和目标。 ↑

- “纯洁的”意即不混杂着其他(政治、知识、学术利害关系上)偏倚的思虑;至于“和平的”,因为是和平的缔造者,是旨在每个人思维中寻求真理和正义的对话工具,即使对方与自己的立场相去甚远,再说,和平者也不叫嚷,不像刀剑那样挥舞着等等的。 ↑

- 参见M. Villey, La formazione del pensiero giuridico moderno, Milano, Jaca Book, 1986, 121。这里特别谈到以目的而非以原则理论为基础的实用科学的权利。 ↑

- 多玛斯在此甚至援引圣保禄写给格林多人的信说:“我给你们喝的是奶,而非饭食,因为那时你们还不能吃(格前3:2)”。参见《神学大全》序言。 ↑

- 安东尼奥·格拉姆西(Antonio Gramsci)有关这点的主张太有名,应予以明确引据。 ↑

- “巴黎大学真正的创立者是依诺森三世教宗,而那些管理并指引这座大学,保证它继续发展的,乃是这位教宗之后的几位继承人,首先就是额我略九世教宗。其实,巴黎大学也可以无需教宗的介入而建立,但若不看重罗马教宗如何积极介入并明晰确立该大学的宗教性指标,则无法了解这座学府在中古世纪各大学中占有一席之地的理由何在”(见E. Gilson, La filosofia nel Medioevo, Firenze, la Nuova Italia, 1990, 473)。本书作者继续写说:“这乃是普世教会绝对并正确符合其作为司祭和王国的头衔及意义的要素”(同上页476)。 ↑

- “也许除了《护教大全(Summa contra gentiles)》,多玛斯各大作中没有一部不是直接出于他教学或明显为了教学而写成的教材”(E. Gilson, La filosofia nel Medioevo, cit., 481)。 ↑

- «Locus ab auctoritate infirmissimus»(Summa Theol., I, q. 1, a. 8, ad 2). ↑

- “亚里斯多德的哲学体系指出,有可能完全撇开天主的启示和传统的基督信仰思想,仅从物理律和形上律方面就世界的存在提出全面、有机的看法”(M. Fumagalli Beonio Brocchieri – M. Parodi, Storia della filosofia medievale. Da Boezio a Wyclif, Roma – Bari, Laterza, 1996, 262)。沈努(Chennu)则说:“亚里斯多德思想的宇宙显然与基督信仰的世界、人和天主的概念无法相容;若没有创造,则世界永恒,必陷于自生自灭的宿命论中,因为没有一位具先见之明的天主知道它的偶然性,也因此人只系于物质,而物质是可腐朽的,于是所谓人的完美德行也就违反宗教价值。从此哲学转向尘世,因为否认良好的典范思想,它便切断任何通往天主的道路,把理性之光折回自身”(M. D. Chenu, Introduzione allo studio di San Tommaso d’Aquino, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1953)。 ↑

- In PL 211, 34. ↑

- 就如吉洛姆·德圣达姆的小册书名《论最新近的危险(De periculis novissimorum temporum)》所指,他在书中痛斥时代缺乏信德,竟有方济各会士和道明会士这类新怪物被一种错乱的求知好奇所推动,以学生身份混入大学,甚至占有讲座,过着一种反常、令人反感的宗教生活方式。 ↑

- 参见Ch. Taylor, L’età secolare, Milano, Feltrinelli, 2009, 44。这位天主教作家的著作就是实现圣多玛斯的方法和远景的典范,而这就是当代普遍感到缺乏的。每个人都倾向于闭关自守,躲在自己的大学里,隐蔽在自己的小天地,因而导致思想普遍贫乏。 ↑

- 见Paolo VI, s., Evangelii nuntiandi(在新世界中传播福音劝谕), n. 20. ↑

- 《神学大全》I, q. 44, a. 2:«Antiqui philosophi paulatim et quasi pedetentim intraverunt in cognitionem veritatis»。在这段话里面我们发现真正的哲学史:从苏格拉底之前停留在质料因(causa materiale)的哲学家们到不考虑质料的柏拉图,及至辨识出实体乃基本范畴的亚里斯多德。圣多玛斯有关天神的小册《论单独的实体》(De substantiis saparatis)使他的哲学史变得更为丰富,因为阿拉伯哲学在这方面有更进一步的发展,它凸显多玛斯在这方面的收获和疑难。多玛斯认为自己属于一个不局限在基督信仰世界的人类历史的一部分,这个历史倾全力探寻真理。从这个观点看,即使错误也可以被视为整体努力中有益的部分。 ↑

- 参见S. Th. Bonino, «Être thomiste», in B.-D. de La Soujeole – S. Th. Bonino – H. Donneaud, Thomistes ou de l’actualité de Saint Thomas d’Aquin, Paris, Parole et Silence, 2003, 15. ↑