保罗·奥斯特(Paul Auster)生于1947年,是国际文坛最杰出且最受欢迎的作家之一。1980年之前,他基本上专注于诗歌创作,并著有四部诗集[1]。1982年,35岁的他开始转向叙事体裁。这一新写作方向的第一个成果是自传体散文集《孤独及其所创造的》,其中收录了两部独立而互为映射《一个隐形人的画像》和《记忆之书》[2]。同年,他以保罗·本杰明(Paul Benjamin)的笔名发表了侦探小说Squeeze play[3]。

1987年,奥斯特以《纽约三部曲》成名并赢得公众广泛认可,从而使他彻底摆脱了经济窘境的阴影。当时,这位作家正值不惑之年。从《纽约三部曲》开始,他开始了一个硕果累累的小说家、散文家、编剧及导演生涯,直至其最后几部作品:《燃烧的男孩,斯蒂芬·克莱恩的生平与作品》是一部关于作家斯蒂芬·克莱恩(Stephen Crane)的长篇传记,这位19世纪美国文学界的重要人物在1900年去世时年仅29岁[4];2023年11月21日同时在意大利和美国出版的小说《鲍姆加特纳》(Baumgartner) [5],这是一个充满怀旧和哀悼情怀的故事,讲述了一位作家因妻子安娜猝死而变得“精神颓废”,患上了他所说的“幽灵综合症”:一种以“幻肢综合症”而著称的病症[6]。

鉴于这位作家不拘一格的多才多艺,他在1982-2023年为期40年的人生历程中所创作的文本之多难以枚举。其中有多部成功之作,仅就纯粹的叙事领域而言,值得关注的作品就有《末世之城》、《月宫》、《偶然的音乐》、《巨兽》、《昏头先生》、《在地图结束的地方》、《幻影书》、《布鲁克林的荒唐事》、《隐者》、《日落公园》、《4 3 2 1》,等等。

面对奥斯特如此繁浩的作品和多重主题,我们必须做出必要的筛选,虽然在此之前可以想象会有人对这种自由选择提出异议;对此,我们诚请这位美国作家的热衷者们见谅!本文将在阐述奥斯特作品中一些重要主题的同时也尝试略述一些相关的思考。

偶然性

“事情是从一个打错了的电话开始的,在那个死寂的夜里电话铃响了三次,电话那头要找的人不是他。过了很久,当他能够思索发生在自己身上的事情时,他得出的结论是,除了偶然性,一切都不是真实的”[7]。

在奥斯特撰写的故事中,偶然性扮演着一个基本角色[8]:宇宙磁力[9],宇宙之惩罚[10],诸神之残酷[11]。偶然性时或仁慈,时或无情,但却总会在某些生活转折中勾画出人生的轨迹。作为相信无神论的犹太人[12],奥斯特不仅从人生事件中排除伴随人类生活的神性或超验性的慈善意向性,而且也不会顾及堤喀(tychē)这一作为个体存在之所需以及希腊悲剧之核心的希腊女神。即使无辜者也是有罪的,因为替他做决定的是比他更为强大的意志,即是残酷、任性或只是幼稚的神的意志,就像在俄狄浦斯的范例中一样,使他成为弑父和乱伦的“无辜者”。

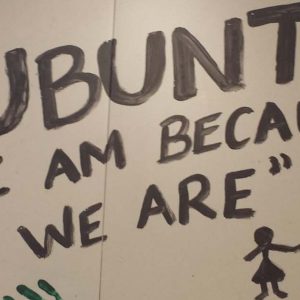

偶然性既不会取代人的自由,也不会使人扮演被操控的木偶人。更为重要的是,人们痛苦而失望地意识到,一个人的生命轨迹取决于边缘性且难以捉摸的因素,这些因素会构成真正的转折点[13]。“总的来说,生命似乎是从一个点猛然转向另一个点,跌跌撞撞,辗转挣扎。一个人朝着一个方向前进,然后中途突然改变方向,陷入困境,迷失道路,重新开始。一切都是未知的,我们会不可避免地到达一个终点,而这一终点却与我们出发时所面向的目的地截然不同”[14]。偶然性是事件中的隐形主角:虽然既非导演,亦非巨匠造物主(Demiurgo),却是决定人生安危不可排除的根本因素。“总之,生活被归结为偶然相遇、巧合、随机事件的总和,这些事件所显示的除了漫无目的没有任何别的什么”[15]。这种赋予偶然性的不言自明的角色使生活失去方向和目的,于是,“人生缺乏意义”[16]这一令人心酸的结论似乎无可避免。

因此,《玻璃城》的开头可以被视为一份真正的诗学宣言,奥斯特在其整个写作生涯中都忠实于这一宣言。这可能涉及到选择一条小街[17],一则在大学布告栏上发现的广告[18],一本在街上发现的日记簿(“他看到地上有一本黑色的小记事簿,便捡了起来。这就是整个不幸故事的开端”[19]),一次逃离警察[20],一次烧伤[21],一次瞌睡[22],或是一个留在火上的烧焦的锅[23]。

这位作家在《4 3 2 1》的最后几页中对偶然性的作用进行了最彻底的理论性阐述,在将故事变为一个笑话的同时使其升华为一个具有普遍性的黑色幽默;或者说,根据意第绪语(yiddish)精神,以笑话作为故事的开端。对此,我们不能进行引述,否则就会暴露解读作家这部大部头小说的一把密钥。这部作品介于现实与虚幻、传记与自传、可能性与现实之间。

有趣的是卡尔维诺对博尔赫斯之短篇小说《交叉小径的花园》的重新诠释,在我们看来,这似乎也是奥斯特诸多作品的灵感来源[24]:“这个间谍故事中包含着另一个故事,其中的悬念属于逻辑-形而上学类,其背景是中国:这是关于寻找一个迷宫的故事,其中又包含了对一部长篇中国小说的描述。不过,在这个千头万绪的复杂叙事中,最重要的不仅是关于时间的哲学思考,更是随后对时间概念所作出的定义 […]。这种在无限并行宇宙中一切可能性都通过所有可能的组合而得以实现的想法并未远离故事的主题,而正是使主人公感到自己之所以被授权执行其间谍任务并为此而犯下荒唐且可憎的罪行的条件,他坚信这一切只发生在其中一个宇宙中而不会发生在其他宇宙中,因为通过此时此地的实施,他实际上会和他的受害者在其他宇宙中成为朋友和兄弟。博尔赫斯非常珍视这种多重时间的概念,因为它在文学中占主导地位,事实上,它是使文学可能存在的条件”[25]。

迷失、失败、大难临头

这种观念中存在着某些联系。在奥斯特的作品中,一个常见的主题就是迷失、失败和大难临头。“我们无法确定奎恩在那段时期有何遭遇,因为正是从那时起,他开始感到迷失”[26]。当作家笔下的人物再也找不到人生意义的方向时,当他们所选择的职业和生存道路通向虚无的深渊时,他们便会陷入迷失:“我现在意识到,我在第一天就已经滑入了一道鸿沟,向一个我从未经历的地方坠落”[27]。

迷失也意味着耗尽一切精力、对未来的憧憬、计划以及探索生活、奋斗、成功、跌倒再爬起来的可能性:“他到了走投无路的地步。现在他感觉到了,仿佛一个伟大的真理在他身上显现。什么都没有了。[…]房子没了,他丢失了自己,万事皆空”[28]。这些人物徘徊于不知何去何从之中,他们发现自己置身于素不相识的地方,或是意识到自己做出的选择是自我毁灭,因为这些选择夺走了他们的幸福空间,就像布鲁在几个月后见到失去联系的女友时感到“世界轰然倒塌了[…]他觉得枉费了自己的一生”[29]。

一个人之所以会迷失,还因为他不能果断地走上自己所选择的道路,或是做不到断然的回绝。之所以迷失,是因为他被阿谀奉承、巧言令色及内心诡辩所征服:“当我刚刚开始自问时,便已感到迷失[…]。事情就是这样发生的。我屈服于一个不在场的人的奉承,由于一时的软弱而接受”[30]。作为无神论者,奥斯特却找到了一些微妙的词语来捕捉和描述精神生活中的一些破坏性活动。

在小说《巨兽》中,主人公本·萨克斯迷失于森林之中[31]。这种情况具有强烈的象征意义,它让人想起许多关于公主与王子、男女英雄在丛林中迷路的童话故事,或是但丁最著名的诗句:就在我们人生的中途,我发现我已经迷失了正路,走进了一座幽暗的森林(Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura, / ché la diritta via era smarrita)。在一夜露宿之后,年轻的作家找到了一条泥路,对于前一天只是为了散步才出门的他来说,一切都不会再回到以往那样。在树林中迷路的情景再次出现于最后一部小说《鲍姆加特纳》[32],其中,主人公西摩·鲍姆加特纳的迷失将预示着他人生中一个非常重要的转折点。

无家可归者是奥斯特小说中反复出现的人物,是生活失去方向、步入邪路和失败的活生生的化身。三部曲中的小说正是被这一经常出现的人物贯穿在一起:奎恩为了完成肩负的任务而开始在一个小巷子里度日,以便持续监视那所房子;布鲁离家出走并从此杳无音信;范肖长年过着四处漂泊的生活,他足不出户,以此惩罚自己,就像奥斯特所热衷的作家埃德加·爱伦·坡(Edgard Allan Poe)的恐怖小说中的某些人物一样。

在作家的反乌托邦小说《末世之城》[33]中,整个人类沦入一种流浪汉式的生活,只能依靠在这个摇摇欲坠的世界里拾荒而存活。穷人在沃本之家(Casa Woburn)前排起的长队没有尽头。

在《月宫》中,马可·斯坦利·福格在曼哈顿中央公园度过了数月的流浪生活,他置身于各种无法预料的经历,其中既有友好的又有可怕的相遇。他从垃圾桶里捡食充饥,每当陷入低谷时,挽救他的总是人们出乎意料的善举。

在《巨兽》中,失败的主题通过跌落的画面得以表达。这里的决定性因素是本杰明在1986年的国庆日庆祝活动中从防火梯上跌落。这是一场意外事故。事件的发展本身就是一个偶然性的“谜团”画面:一个女孩的鞋跟卡在了铁踏板上,她不小心推了玛丽·特纳一把,而玛丽·特纳又使萨克斯失去了平衡。玛丽·特纳就是玛利亚,“使人晕眩”或“使人旋转”,一个决定命运的女人,她的名字本身就昭示了这一点:“偶然性的主宰,如同不可预知的女神”[34]。幸运的是,这次跌落并没有对本杰明造成身体上的伤害,但从内心角度来看,却对其生活的平衡造成了决定性的震荡。

同样,在最后一部小说《鲍姆加特纳》中,从通往地下室的楼梯上跌落主人公的“转折点”,这打破了西摩昏昏欲睡的日常生活,卧床不起迫使他认清现状。在这种处境中,他生活于对亡妻的梦思中,使自己从多年来的心结中解脱出来。在这最后一部小说中,跌落具有一种积极的意义。

大难临头的感觉是奥斯特悲观主义观点的另一个标志,在《布鲁克林的荒唐事》的结尾处,这种悲观主义观点照亮了至此为止所叙述的事件。故事的最后一句话出自内森之口,带着一种极端苦涩的味道:“但是,那时已经八点钟了,在湛蓝的天空下,我快乐地走在大道上,我的朋友们,那一刻的我是有史以来最快乐的人”[35]。

为其所钟爱的作家

作为文豪中的佼佼者,奥斯特经常提到他最欣赏的几位作家。其中,首屈一指的无疑是塞万提斯及其《堂吉诃德》[36]。塞万提斯不仅出现于他的多部小说中,而且被其视为后现代感性(sensibilità)的伟大先驱之一。此外,经常被他提及的作家还有梭罗(Thoreau)[37]、坡(Poe)[38]、霍桑(Hawthorne)[39]、爱默生(Emerson)[40]和梅尔维尔(Melville)。占有特殊地位的是博尔赫斯,在迷宫这一主题上,作家不能不想到他,迷宫这一形象直观地诠释了奥斯特的人生观。我们还可以从彼得·斯蒂尔曼和弗吉尼亚·斯蒂尔曼两位老人身上找到博尔赫斯关于“替身”主题的影子:在他们从火车站走出时,奎恩必须作出决定,选择跟踪两人中的哪一个。在我们看来,埃奉这一人物似乎是向这位阿根廷作家的间接致敬:他双目失明,学识渊博,记忆力超群,有点像博尔赫斯的一个积恨和愤怒的翻版。不过,对阿根廷作家的明确回顾出现于《4 3 2 1》,其中,哥伦比亚大学的纳格尔教授对年轻的阿奇的写作作出了如下评论:“可以看出你读过博尔赫斯的作品,你从他那里学到了一些如何遵循我称之为推理小说及散文之分水岭的经验”[41]。在意大利作品中,除了不可或缺的但丁之《神曲》(Divina Commedia)外,他还引用了伊塔洛·斯维沃(Italo Svevo)的《泽诺的意识》(La coscienza di Zeno)和《暮年》(Senilità)[42],以及马可·波罗(Marco Polo)的《行记》(Milione)[43]:甚至《月宫》主人公的名字就受启于这本书。此外,他还通过《封闭的房间》中的范肖(Fanshawe)以及《月宫》中的朱利安·巴伯和托马斯·埃奉谈到了皮兰德娄(Pirandello)的《已故的帕斯卡尔》(Il fu Mattia Pascal)。最后,在对现实的实际观察中,在马可努力告知盲人埃奉他之所见的过程中,都会让人想起卡尔维诺(Calvino)的《帕洛马尔》(Palomar)。

以下一长段引文,用奥斯特自己的话说,是“文学实践”的一页,是奥斯特为讲授了几年的“创意写作”课程而完成的:“我第一次尝试写埃奉时,他模糊得令人忧郁,不过是漂浮于混乱背景中的影子而已。我自语道,这些事物皆为自己所见,为何却如此难以描述呢?一个消防栓、一辆出租车、路面上冒出的一缕蒸汽:这些都是我再熟悉不过的事情,我自以为对其了若指掌。然而,我并没有考虑到这些事物的易变性,它们随着光线角度的变化而变化的方式,以及它们的外观如何被周边事件所改变:一个人的经过、一阵突如其来的风、一个奇怪的反射。一切都在不断变化:无论它们多么相似,同一面墙上的两块砖都永远不可能被砌得一模一样”[44]。

对于马可(别名保罗·奥斯特)来说,必须采用的是减法。达到效果并不是通过堆积词语,而是通过减除词语才能实现。词语中含有某种矫揉造作,它们在抽象的薄纱后分离,而留下的则是“特殊性”,是细节中的细节。“然而,问题并不在于我呈现不同事物的方式,而在于我处理这些事物的总体方法。我把过多的文字堆积在一起,致使它们无法揭示我们面前的事物,使事物在现实中变得模糊不清,被吞没于几何图形和抽象概念的雪崩中”[45]。

这里所涉及的是读者的基本角色:他们是完成作品、补充并完善文本的人。盲人埃奉是读者的化身,他被动地接受作品,但又参与其中。文学作品在现实生活中所产生的影响具有其道德价值,但这只有在读者被问及的情况下才能实现:“我发现,我在具体事物周围留下的光环越多,结果就越令人满意,因为这使埃奉能够亲自去准备作品的基本部分,即在少许提示的基础上拟定一个形象,感到他的思想正朝着我向他描述的事物靠近[46]。

奥斯特似乎也了解圣依纳爵的神操,因为他笔下那位专横的老人为观察一幅与小说标题相呼应的画作《月光》[47]而提出了非常详细的指示:在埃奉向马可所作出的说明中,我们发现了对准备细节的关注、对时间的尊重、对场景的沉浸以及对体验的重新诠释,这些都是依纳爵式默想的特性[48]。

人物名称和一些元文学(metaletterari)特征

在我们看来,奥斯特风格的一个特点是其故事中人物的名字[49],以及这些名字在不同作品中的反复出现。我们无意在此一一列出,只是列举几个例子而已。“斯蒂尔曼”(Stillman,字面意思为“仍然是人”)是丹尼尔·奎恩需要保护的年轻人的姓氏。幸存下来的彼得因为他的语言学家父亲的疯狂实验而被关在一个房间里,与世隔绝了多年,他虽然摆脱了这种遭遇,却因此而受到了运动和精神功能上的损害。他的心理生理状况及其姓氏形成了一个有趣的短路。我们已经提到过“威廉”、“威尔逊”和“范肖”这三个姓氏。在后来的小说《月宫》中,安娜·布卢姆寻找弟弟威廉的故事被顺便提起。在同一部小说中,“安娜”是戴维·齐默凭空消失的未婚妻的名字[50]。之后,安娜再次出现于《密室中的旅行》中,尤其是在最后一部小说《鲍姆加特纳》中作为主人公失踪的妻子。奥斯特在Una vita in parole(可译为《谈生活》)中声称,安娜·布卢姆是他最珍视也是最重要的女性人物。

在《4 3 2 1》中,作者与自己的读者开了个玩笑,在一段文字中,他自娱自乐地将戴维·齐默、丹尼尔·奎恩、吉姆·弗里曼、亚当·沃克和彼得·亚伦等人列为《哥伦比亚评论》的编辑人员,这些人全部是他自己著作中主人公的名字。

值得回顾的还有许多其他方面,例如奥斯特早期作品中对元文学的反思如此之众多,以至于他凭借《纽约三部曲》而成为叙事学及后结构主义研究中一位备受崇拜的作家。仅举一例:在《玻璃城》中,真正的作家奥斯特使假充侦探保罗·奥斯特的主人公与次要人物书坛作家保罗·奥斯特相遇。中国盒子式的游戏引人入胜,环环相扣地推出关于谁是作家、作家的角色以及身份主题的问题:谁是谁?

小说的结尾往往会令人不安,因为它们会让读者回到故事本身。书中世界使读者无法离它而去,而是被重新吸引回来。最明显的例子依然是《纽约三部曲》,其中一个红色笔记本起着核心作用,我们在第一部小说的结尾发现这个笔记本里含有或即是小说的故事本身。奥斯特并未就此止步,他不仅使笔记本在《封闭的房间》结尾处作为范肖留给朋友的遗物重新出现,并且揭示了里面实际上包含了至此为止的所有三个故事,因此它们的作者正是范肖。

同样,小说《末世之城》也以一个类似的答案告终,读者在结尾发现原来这本书是安娜的一封长信,她将这封信寄给一个亲爱的陌生人:也许这个人正是一直读到结尾的读者本身?

作家更诙谐有趣而且不那么令人担忧的一个选择是使小说《布鲁克林的荒唐事》与其主人公回忆录的标题同名,主人公在这一回忆录中收集了他一生中所经历的怪事和意外、双关语以及口误或洋相。这种巧合游戏在某种程度上引发了一个问题:究竟哪些是《布鲁克林的荒唐事》?是内森所讲述的还是在小说中所读到的荒唐事?结尾处对一个事件的暗示–我们不会在此透露–进一步追究这个问题:难道这些都只是现实生活中的荒唐事,不能成为故事的一部分,而只能被忆及?这是一个需要读者来回答的问题。

《4 3 2 1》的结尾别具匠心,因为它提出了这样一个问题:是否所讲的笑话就是故事的起源?这让人怀疑整个故事基本上就是一个苦涩的笑话,它的结尾和开头被连在一起,也许真正的起点就在结尾。

艺术和语言的功能

在《月宫》中,年轻时曾作过画家的埃奉向年轻的马可讲述了自己在沙漠中所达到的艺术之巅,在那里,他在靠近一个绿洲的山洞中栖身将近一年。“他发现,艺术的真正目的并不是创造美丽的物品,而更是一种认知技巧,是更深入地探究现实,以确定自己在其中所扮演角色的一种方式。无论一幅画的艺术价值如何,它们几乎都是努力探究事物本质的偶然性副产品[…]因此,他便不再畏惧自己身边的空旷”[51]。艺术被视为内心解放的时刻,是在苦行和纪律之后的恩宠和陶醉的时刻,但对这两个维度之间微妙平衡的理解是一种天赋,是恩宠所赋予的能力,它使埃奉能够挺立于地平线前的空旷中,而不必担心迷失自己。

奥斯特关于语言的思考涉及它的起源及功能。作家似乎非常着迷于有关原始语言、天主的语言以及前亚当假说之条件的古老探索。在《玻璃城》中,奥斯特以数页的篇幅[52]讲述了那些试图寻找答案的历史,从古埃及一直到1828年的卡斯帕·豪泽尔(Kaspar Hauser)事件。有趣的是,对同一事件的叙述在后来的小说《4 3 2 1》中再次出现,只是在当时更成熟的环境中,作家借他人之口对阿奇说,传说中狼群养育的年轻人,即卢梭笔下处于自然状态的人,其实不过是一个彻头彻尾的编造而已。

奥斯特对语言持有一种身体方面的观点。于他而言,写作是一种身体行为,《玻璃城》中对斯蒂尔曼儿子的描写令人印象深刻。作者在《冬日笔记》中将这种观念进行了理论化:“要做你所做的事,你需要行走。正是行走将文字带给你,使你在脑海中构思时感受到文字的节奏[…]。写作始于身体,是身体的音乐,即使文字有意义,它们有时会有意义,但意义始于文字的乐感”[53]。

结语

在我们对奥斯特的简短介绍中,这位作家在其人生及文学历程中所创作的主题的丰富性和复杂性显而易见。我们可以毫无顾忌地说,他在小说中创造了一个世界。从1987年到2023年的35年间,奥斯特对具有多重面孔和人物性格的故事和情节进行了探察、拆解和重新组合,在其背后,我们常常可以通过所使用的地点、情节、个人情况以及“借给”人物的生活片段而追溯到作者本人,以至于如今我们可以这样问自己:他的所有作品是否可以说从根本上向我们展现了作家本人由他自己笔下每个故事和篇页的片段而组成的个人风貌?讲述他人以寻找自我是所有后现代碎片化的意义所在。这是一项无法最终完成的任务,因为奥斯特深信,在世界与文字之间存在着一个断裂[54],一个永远无法弥合的差距。文字是一种不充分的工具,同时也是一种独特的工具。人与世界一样,都是一个无法破解的谜。奥斯特对此有所认识,他声称,写作是一项注定会失败的工作,但与此同时,他引用贝克特(Beckett)的话补充道:“再失败,更好地失败”。

“我意识到自己从未养成仔细观察事物的习惯,因此,当我现在被要求这样做时,结果是令人震惊的不济。在此之前,我倾向于以偏概全,抓取不同事物之间的相似之处,而不是它们之间的区别。而现在,我却沉浸在一个细节的世界,要把它们用语言表达出来,忆及立地生效的敏感信息,这是一个使我措手不及的挑战”[55]。

奥斯特所追求的注视–通过表现并隐藏于西摩·鲍姆加特纳这一人物的优秀现象学家,一位曾以关于梅洛·庞蒂(Merleau Ponty)的研究而取得博士学位的作家–似乎与天主的注视相仿,祂维系着千姿百态的受造:一种“让万物随其自然”的注视。

- 此后于1988年和1990年出版的是两本诗歌选集。 ↑

- 保罗在父亲因心脏病突发猝死的情感冲击中创作了这部《一个隐形人的画像》。他在其中回顾了自己与父亲之间的矛盾关系。父亲在家庭中是一个封闭而疏远但在社会中却外向而开放的人。奥斯特将把父亲的特征赋予斯坦利·弗格森这个人物的一个可能版本,后者是其最新小说《4 3 2 1》主人公阿奇博尔德·弗格森的父亲。第二部作品《记忆之书》涉及作家本人作为父亲的角色,他在其中所反思的问题是作家的工作对独处的要求将对自己与儿子戴维的关系所产生的影响。他的其他传记作品包括《穷途,墨路》、Esperimento di verità(可译为《真相实验》)、《冬日笔记》和《内心的报告》。 ↑

- 这部小说的起源在他的另一部传记作品《穷途,墨路》(Sbarcare il lunario)中得到出色的阐述,后者于1997年出版,其中讲述了他于30岁至35岁之间以严重经济困境为特征的人生历程。 ↑

- 斯蒂芬·克莱恩和奥斯特出生于同一城市:新泽西州纽瓦克(Newark)。 ↑

- 参见P. Auster, Baumgartner, Torino, Einaudi, 2003。 ↑

- 参见同上,20 s;43。 ↑

- Id., Città di vetro, in Trilogia di New York, Torino, Einaudi, 2014, 5. ↑

- 偶然性是所有后现代主义文学的重要主题,也是奥斯特之所以被列入这一文学潮流及敏感性的原因所在。 ↑

- 参见Id., Leviatano, Torino, Einaudi, 2003, 258. ↑

- 参见Id., Moon Palace, ivi, 1997, 204. ↑

- 参见同上,326。 ↑

- 奥斯特关于自己的无神论的谈论,可参见:Una vita in parole. Dialogo con I. B. Siegumfeldt, Torino, Einaudi, 2019, 188 s. ↑

- 参见Id., Moon Palace, cit., 89. ↑

- Id., La stanza chiusa, in Trilogia di New York, cit., 252。作者在这一页中讲述了洛伦佐·达·庞特(Lorenzo Da Ponte)的生平:他是莫扎特三部著名歌剧的填词人,于1749年出生于维托里奥·威尼托(Vittorio Veneto),1838年在纽约去世,是第一批葬身新大陆的意大利人之一。 ↑

- 同上,第219页。 ↑

- 同上,第253页。 ↑

- 例如在小说《巨兽》和《布鲁克林的荒唐事》中。 ↑

- 参见Id., Moon Palace, cit., 107. ↑

- Id., Leviatano, cit., 78. ↑

- 参见Id., Nel paese delle ultime cose, Torino, Einaudi, 2018, 84. ↑

- 参见Id., Moon Palace, cit., 166. ↑

- 参见Id., 4 3 2 1, Torino, Einaudi, 2017, 86 s. ↑

- 参见Id., Baumgartner, cit., 42. ↑

- 博尔赫斯于1941年创作的这篇短篇小说,它被视为后现代主义文学潮流开端的代表作品之一。 ↑

- I. Calvino, »Borges«, in Saggi, vol. 1, Milano, Mondadori, 2001, 1298 s. 参见D. Mattei, »Multiverso e letteratura«, in Civ. Catt. 2023 IV 294-299. ↑

- P. Auster, Città di vetro, cit., 119. ↑

- Id., La stanza chiusa, cit., 205. ↑

- Id., Città di vetro, cit., 131. ↑

- Id., Fantasmi, in Trilogia di New York, cit., 168 s. ↑

- Id., La stanza chiusa, cit., 210. ↑

- 参见Id., Leviathan, cit., 172-174. ↑

- 参见Id., Baumgartner, cit., 152 s. ↑

- 在许多评论家看来,这本书与库尔特·冯内古特(Kurt Vonnegut)的《猫的摇篮》和科马克·麦卡锡(Cormac McCarthy)的《路》一样,均属末世科幻小说类型的开山之作。在I.B.Siegumfeldt对他的访谈中,奥斯特声称自己的创作灵感来自20世纪70年代的纽约,那是纽约最衰败的时期之一。在后来的年月中,作者深为惊讶地发现,虽然其中一些最为残暴的情节受启于第二次世界大战时期列宁格勒被围困的历史事件,但他的这部作品却被阿根廷及塞尔维亚读者视为反映他们日常处境的隐喻。参见Id., Una vita in parole…, cit., 92 s. ↑

- Id., Leviatano, cit., 118. ↑

- Id., Follie di Brooklyn, Torino, Einaudi, 2014, 265. ↑

- 参见Id., Città di vetro, cit., 102; Id., La stanza chiusa, cit., 217. Cfr Id., 4 3 2 1, cit., 561; 727。在最后一部小说中,主人公住在普林斯顿坡路上。 ↑

- 参见Id., Fantasmi, cit., 145; 167 s; 178; Id., Leviatano, cit., 33。在最后一部小说《4 3 2 1》中,我们也能在不同的地方发现梭罗的身影,这表明了他对作家历久不衰的影响。 ↑

- 威廉·威尔逊是奎恩作为侦探小说作家的笔名,《玻璃城》中的威廉·威尔逊与坡的小说(《学生》)的主人公同名,而《封闭的房间》中的范肖正是霍桑的小说《范肖》主人公的名字。 ↑

- 奥斯特对霍桑子女的经历也十分着迷:他在《月宫》中谈到了其子朱利安,在《巨兽》中谈到了其女罗斯。 ↑

- 美国超验主义的理想通过哈里·布莱曼所说的“存在酒店”的形象得到很好的体现(参见P. Auster, Brooklyn Follies, cit., 88-94),这一理想也被与孙子汤姆和曾孙女露西一起偶然留宿于“杂烩客栈”(Chowder Inn)的内森·格拉斯触及(参见同上,145-174)。 ↑

- Id., 4 3 2 1, cit., 800 s. ↑

- 参见Id., Follie di Brooklyn, cit., 102; 168. ↑

- 参见Id., Città di vetro, cit., 7; Id., La stanza chiusa, cit., 229. ↑

- Id., Moon Palace, cit., 133 s. ↑

- 同上,第134页。 ↑

- Id., Moon Palace, cit., 133-135. ↑

- 对奥斯特而言,小说中的这一片段构成了全书的基本要素。参见Id., A Life in Words…, cit., 110。 ↑

- 参见Id., Moon Palace, cit., 148 s. ↑

- 奥斯特在《谈生活》中声称,人物的名字与人物本身一起产生,不会有改动。唯一的改动是《偶然的音乐》中的主人公:他本应叫Jim Coffin,但在稿子写好的时候,奥斯特将其改为Jim Nashe。原来的姓氏Coffin(意为“棺材”)实际上会被读者赋予不恰当的隐喻价值。 ↑

- 参见Id., Moon Palace, cit., 98. ↑

- Id., Moon Palace, cit., 184 s. ↑

- 参见Id., Città di vetro, cit., 36-38. ↑

- Id., Una vita in parole…, cit., 50 s. ↑

- 参见同上,第26页。 ↑

- Id., Moon Palace, cit., 132. ↑